Après deux jours de remue-méninges intensifs, et vingt-cinq ateliers au cours desquels ont été brassées les alternatives économique, démocratique, culturelle, environnementale, quelles perspectives dessinent la troisième édition de POP MIND ? Les participant·es ont été invité·es à dire leur ressenti et leurs souhaits pour la suite.

Cette plénière conclusive invitait des représentant·es des pouvoirs publics, à l’échelle nationale et locale, à imaginer des voies inventives de l’action publique pour une refondation que chacun.e appelle de ses vœux, en matière de politiques culturelles, mais, aussi et surtout, de politique tout court, autour d’un fil conducteur : comment réussir à faire collectif ?

Delphine Benassy, vice-présidente à la culture de la Région Centre-Val de Loire, William Chancerelle, adjoint au maire d’Orléans chargé de la Culture, Christopher Miles, directeur de la DGCA au ministère de la Culture et Sylvie Robert, sénatrice, ont tracé des pistes de ce que pourrait être une action publique rénovée pour accompagner une transition dont l’urgence s’impose.

Animation

- Bertrand KRILL, Président de l’UFISC

- Patricia COLER, Déléguée générale de l’UFISC

Intervenant·es

- Delphine BENASSY, Vice-Présidente à la culture de la Région Centre-Val de Loire

- Luc CARTON, Philosophe, Militant de l’Éducation populaire. Vice-président de l’Observatoire de la diversité et des droits culturels de Fribourg (Suisse)

- William CHANCERELLE, Adjoint au Maire d’Orléans chargé de la Culture

- Christopher MILES, Directeur de la DGCA au ministère de la Culture

- Sylvie ROBERT, Sénatrice

SOMMAIRE DU DOCUMENT (cliquer pour dérouler)

Introduction

« Vous avez créé un bel espace public ! » La réflexion enjouée du philosophe Luc Carton résume l’état d’esprit régnant à la fin des deux journées intenses de Popmind 2021. Les réflexions ont fusé, exprimant le plaisir retrouvé des échanges, du collectif, de la rencontre in vivo après dix huit mois sous cloche en raison de la crise sanitaire.

Cette édition de Popmind brassait un très large éventail de sujets, mais a manifestement réussi à les articuler. Comme l’a rappelé Bertrand Krill, Président de l’UFISC : « Notre sujet était « Culture, communs et solidarités », dans l’antienne d’un monde d’après, où tout le monde a envie de faire autrement et sait que c’est difficile. À quel endroit l’imaginaire intervient dans ce monde d’après ? Comment fait-on entrer dans les têtes un certain nombre de symboles, de mots, de contenus ? Cela passe par tous les étages de nos secteurs qui sont variés, toute la chaîne qui va de l’œuvre à son spectateur. »

« POP MIND et l’UFISC sont au bon endroit », soulignent plusieurs participant·e·s : au croisement de la réflexion et de la recherche de solutions pratiques,vcomme le Plan de revitalisation culturelle ; au croisement des expérimentations économiques, sociales, démocratique. Surtout, il y a unanimité pour décrire le fer de lance de ces rencontres comme le décloisonnement. L’objet de POP MIND, et de l’action permanente des fédérations rassemblées dans l’UFISC, c’est de faire sauter les carcans, « de percer les silos pour que les grains se mélangent ». On pourrait ajouter : « et qu’ils germent ! » , même si d’aucuns trouvent ces germinations trop lentes et que de multiples freins s’opposent encore à la poussée de cette biodiversité culturelle et démocratique.

Luc Carton résume ainsi l’ambiance de ces deux journées : « Ce que j’ai vécu , c’est un espace de résistance vis-à-vis du bore out démocratique, de la dépression par défaut de sens, du découragement à l’égard de la démocratie représentative ; il est d’autres formes de démocratie dans lesquels on investit avec beaucoup d’inventivité. Cet espace libre, et cultivé, on rêve que les gens de la santé y soient présents, parce que prendre soin, c’est prendre soin aussi des fictions des autres et de leur capacité d’imaginaire. On souhaite aussi la présence des représentants de l’éducation soient là, parce que l’éducation n’est pas conçue comme une politique culturelle. Condorcet le disait déjà : « Une fois que nous aurons réalisé le plan de l’instruction pour les enfants, il faudra tout recommencer avec les citoyens ! » ».

Le mur de « l’avant »

Rappelons-le : ces rencontres intervenaient après dix-huit mois de crise du COVID, sur fond de « reprise » des activités culturelles à la fois difficile pour beaucoup d’associations et intensives, parce que marquées par le besoin de rattraper les mois d’inactivité. Frémissement ou frénésie ? Tant Sylvie Robert que Christopher Miles ont exprimé leur inquiétude vis-à-vis du fait de « repartir comme avant, à toute vitesse, sans prendre le temps de l’analyse, alors que le retour à une vie démocratique et culturelle est complexe », dit la première.

Christopher Miles enfonce le clou : « Le confinement nous a interrogé.e.s : Comment vit-on seul ? Comment vit-on chez soi ? Comment appréhende-t-on la communauté autour de soi, et le collectif qui doit s’exprimer à tous les niveaux de la démocratie ? En 1968, une lutte collective a cru qu’elle pouvait agir pour que les gens aillent mieux, et s’est fracassée sur la société de consommation et l’utilisation excessive des ressources. D’une certaine manière le ministère de la Culture a lui aussi, pour maintenir ses moyens, garanti un certain niveau de consommation culturelle sans s’interroger sur le citoyen créateur et spectateur. Aujourd’hui, nous considérons d’un côté les artistes, de l’autre le public, avec éventuellement entre les deux des médiateurs. Mais nous ne nous posons pas la question du commun, des personnes qui par exemple travaillent à l’accueil ou au restaurant d’établissements culturels, ou des gens qui vivent autour. »

À toutes les échelles, ce commun apparaît à la fois comme une aspiration et comme une montagne de difficultés à surmonter, tant il existe de cases à assouplir et de forteresses à faire tomber. Forteresses disciplinaires qui ne correspondent plus à la pratique des artistes ; forteresses de labels pour les institutions culturelles, initialement destinés à protéger mais qui ne répondent plus forcément aux besoins de lieux et d’outils à vocation multiples ; forteresses politiques et administratives entre l’Etat et les différents niveaux de collectivités territoriales ; forteresses démocratiques avec la difficile reconnaissance des citoyens.

Tous les mouvements participatifs qui renouvellent la vie politique ont du mal à se connecter avec la représentation. « Nos organisations et celles du ministère, conclut Sylvie Robert, ne sont plus adaptées du tout à une société qui doit inventer, penser des liens, travailler sur des connexions pour favoriser la diversité, faire ensemble et plus sobrement et aussi trouver des outils de régulation partagée pour préserver la diversité face à la puissance du secteur marchand. »

Le commun et les singularités

Jusqu’où aller dans la refondation des politiques culturelles, qui, ces deux jours l’ont montré, ne s’envisagent pas sans la transformation de l’économie, la prise en compte de l’urgence écologique, le renouvellement en profondeur des pratiques démocratiques ?

Luc Carton le résume radicalement : « La culture n’est plus un secteur, n’est plus un champ, c’est une dimension du réel qu’ignore l’organisation de l’Etat. La division du ministère et du travail est percluse et ne fonctionne pas, même avec une petite délégation transversale1 . Je suis par ailleurs frappé, venant de Belgique, par l’extraordinaire variété des instances et des formes de consultations et coopération : un tel florilège que nul ne s’y retrouve plus ! La Belgique francophone a initié voici deux ans, un conseil général de la Culture ; composé pour moitié d’acteurs non culturels (venus de la santé, de l’éducation, de l’aménagement, du social, etc) et pour moitié d’acteurs culturels plutôt issus des territoires). C’est en cours d’expérimentation, on peut y faire advenir des orientations générales comme des politiques transversales ».

Rebondissant sur cette proposition, Christopher Miles lance l’idée d’un Parlement de la Culture, autour de quelques questions : « Comment on s’intéresse à l’art ? Comment l’intérêt devient une profession ? Comment on s’y forme ? Comment on exerce et on s’insère ? Comment on se reconvertit ? Ces questions pourraient être discutées dans une instance commune. »

Une refonte radicale pose toujours la question de menacer l’existant : en l’occurrence l’existence d’un ministère de la Culture et de ses missions spécifiques, comme le rappelle Sylvie Robert.

De fait, la volonté partagée de décloisonnement se heurte aussi aux spécificités de chaque forme d’expression et d’organisation professionnelle, même dans les politiques culturelles. Des participant.es représentant qui les arts plastiques, qui les musiques actuelles, qui les arts de la rue l’ont souligné : chacun de ces secteurs comporte ses nécessités et se confronte à des obstacles bien spécifiques.

Des pistes partagées ? Elles passent par la structuration accrue des acteurs, et leur ancrage sur les territoires, comme l’exprime plusieurs participant.es, via par exemple, les schémas d’orientation2.

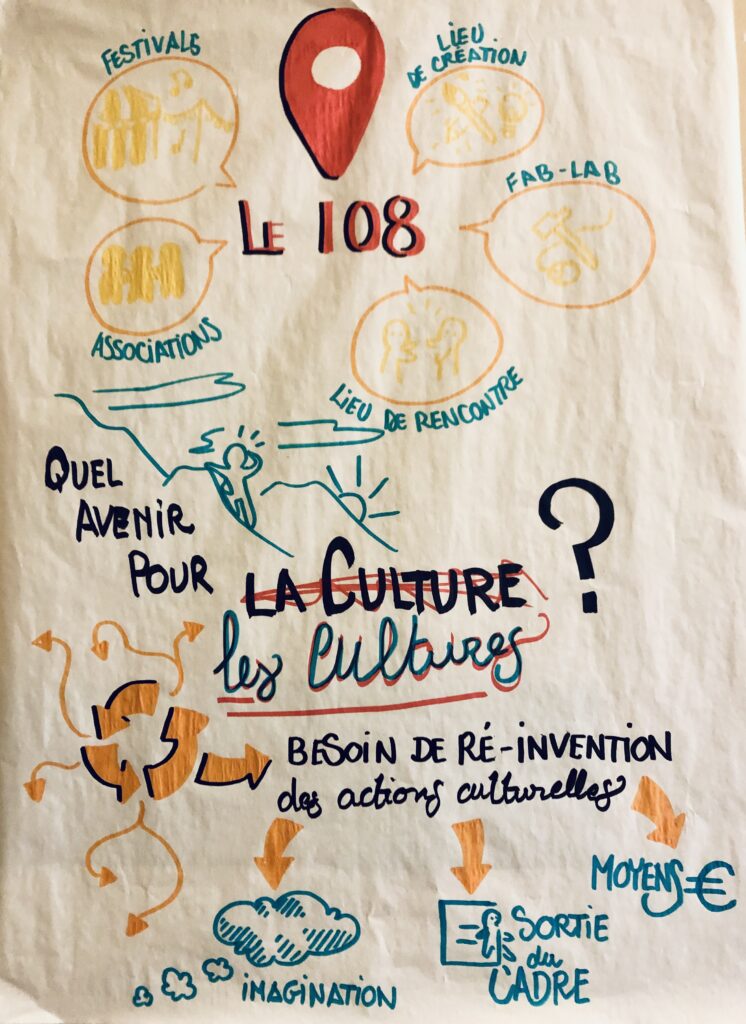

Faire de la place aux ornithorynques !

Les intervenant·e·s représentant l’Etat et les collectivités l’ont montré : ils partagent la lucidité sur les scléroses actuelles et la volonté de mouvement. En matière de démocratie locale, Sylvie Robert cite le budget participatif mis en place à Rennes, ville dont elle fut l’élue à la Culture, et l’exemple du bâtiment Pasteur, également à Rennes, qui a pu devenir un espace pluriel à la gouvernance collective en décloisonnant ses activités, « un lieu où s’autoriser à penser autrement le rôle de l’artiste, la place de la culture, la fabrique de la ville, et où les habitant.es prennent place et ont un rôle à jouer ». Christopher Miles cite l’AMI « Mondes nouveaux », appel à manifestation d’intérêt, lancé en 2021 dans le cadre du plan de relance et doté de 30 millions d’euros, qui avait pour objet de soutenir les jeunes créateurs, et les encourageait à travailler avec le Centre des monuments nationaux ou le Conservatoire du Littoral, et a retenu bon nombre de projet pluridisciplinaires. Au delà, il s’interroge sur les nouvelles formes nécessaires d’accompagnement des artistes : soutien au logement plutôt que création d’ateliers individuels, mise à dispositions des outils de production tels que les écoles d’art, penser la ville en laissant de la place à des lieux de fabrique pérenne pour lutter contre la précarité des friches et des fabriques actuelles. « Au fond, conclut-il, l’idéal de transformer les temples issus de Malraux en véritables maisons des jeunes et de la Culture, qui laissent aussi la place aux pratiques amateurs, et de réfléchir à la figure sanctuarisée de l’Artiste : on peut être artiste toute sa vie, on peut aussi l’être par moments tout en exerçant une autre activité qui n’asservisse pas. Cela suppose aussi de considérer le cas des femmes dont beaucoup, chez les plasticiennes, ont pu réellement se consacrer à leur art et émerger après la soixantaine, une fois les enfants élevés ! Ce sont ces questions fondamentales que posent l’inscription des droits culturels dans la loi ».

William Chancerelle pour la Ville d’Orléans et Delphine Benassy pour la Région Centre Val de Loire appuient ce besoin de réorganisation. Le premier déclare que les collectivités ont changé leur approche du monde culturel, qui se veut plus dans le dialogue et moins dans le « guichet ». « La Ville est au carrefour de ce dialogue avec les artistes, la Région, l’Etat. Nous avons créé un fonds de soutien avec plusieurs initiatives, parce qu’il n’y a pas qu’une seule voie. Par exemple, nous pouvons jouer un rôle dans le logement des artistes. La dimension sociale de l’accompagnement est moins visible, mais elle enrichit le terreau et permet la diversité. C’est notre ambition, créer le sol fertile aux initiatives ! » Delphine Benassy souligne l’importance de revitaliser la Conférence permanente de la culture mise en place à l’échelle régionale, de renouveler sa gouvernance, de lui permettre d’avancer sur des chantiers par groupes de travail.

Du côté des acteurs, Frédéric Robbe, directeur de l’Astrolabe, scène de musiques actuelles d’Orléans, évoque la nécessité de réfléchir à une gouvernance collective des équipements. « Alors que nous sommes labellisés, la gouvernance de l’Astrolabe est une association composée de citoyens (dont certains sont ici aujourd’hui ! ) ; cela fait 20 ans que l’on fonctionne comme ça. L’association élabore le projet culturel et je me dois de construire un projet artistique. Il y a là un enjeu de mobilisation des citoyens : les responsabiliser et les engager dans la construction d’un projet culturel ».

En conclusion d’une discussion dense, une revendication et une aspiration apparaît partagée par les participant·es et les représentant·es des pouvoirs publics : la souplesse et la prise de risque. « On a besoin d’un Ministère et collectivités territoriales plus permissifs. Il faut permettre à plus d’initiatives de fleurir sur le territoire. On attend de vous d’être des compagnons de route dans nos aventures artistiques », résume Serge Calvier, représentant de l’UFISC et de la Fédération des Arts de la rue. « Il faut s’autoriser le pas de côté ou le hors cadre, dans une responsabilité collective, répond en écho Sylvie Robert. Cela signifie plus de liberté, de déconcentration, une évolution des cahiers des charges vers des livrets d’engagement territorialisés. Pour que la culture prenne et reprenne sa place, on peut faire ce pas de côté, ça dépend de l’Etat et des collectivités ». Et donc, d’une volonté politique qui commence par la volonté de se parler, entre Etat et collectivités, entre collectivités entre elles, et avec l’ensemble des acteurs et au delà.

Quand trop de projets atypiques se voient opposer la réponse bureaucratique : « vous êtes un ornithorynque ! « , il faut marteler que la survie des ornithorynques est autant affaire de diversité culturelle que de biodiversité ! Le chantier est énorme… mais exaltant !

- Luc Carton fait allusion à la Direction générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle, DG2TDC, créée au ministère de la Culture et de la Communication en 2021. ↩︎

- Les schémas d’orientation des arts et de la culture sont des processus de coconstruction, déployés sur un temps long à l’échelle d’une région ou d’un territoire et initiés par les acteurs professionnels et les collectivités territoriales en collaboration avec l’État. Proposée par le GTLIMA (Groupe de Travail des Lieux de musiques actuelles), la méthode a donné lieu à un premier SOLIMA (Schéma d’orientation des lieux de musiques actuelles) en 2009. Depuis, d’autres Schémas d’orientation dans d’autres domaines artistiques ont été repris par le ministère de la Culture à partir des revendications des acteurs culturels : les SODAVI pour les arts visuels, les SODAREP pour les arts de la rue et de l’espace public, les SODAM dans le champ de la marionnette, ou encore les SODAC pour le cirque… ↩︎

Cette synthèse a été rédigée par Valérie de Saint-Do pour l’UFISC.

Ressources

Ressources en lien avec les interventions et thématiques abordées lors de cette plénière conclusive

| Pour une autre économie de l’art et de la culture | Le manifeste de l’UFISC |

| Plan de revitalisation culturelle | Un Plan de revitalisation culturelle pour l’emploi, la diversité culturelle et la dignité des personnes, proposé par l’UFISC et ses membres (2021). |

| Tribune de Luc Carton parue dans le cadre des Rencontres nationales de l’éducation populaire en 2022 | Tribune publiée dans le cadre des Rencontres nationales de l’éducation populaire, les 17, 18 et 19 mars 2022 (page 21). |

| Education permanente / populaire et transition. Quelques questions et repères | Contribution de Luc Carton, au Rencontres de l’ErE 2019 sur la transition. |

| Les droits fondamentaux : une zone à défendre et à renforcer en France et en Europe ! | Déclaration de sortir du POP MIND 2019 |