Le contexte le montre : l’aspiration des personnes à participer à dire le commun et l’intérêt général se manifeste toujours plus fortement. La dynamique d’espaces citoyens, comme autant de « lieux » où les personnes se retrouvent pour s’exprimer, partager, essayer de définir les règles du monde, en témoigne notamment. De même, la coconstruction de l’action publique émerge comme un processus revendiqué par les initiatives de la société civile, en particulier culturelles, pour renouveler et approfondir l’exercice démocratique. De multiples expériences sont menées au sein de systèmes territoriaux divers. L’enjeu des coopérations, articulant différentes dimensions territoriales, sectorielles, culturelles, sociales, s’impose désormais.

Alors, des discours aux pratiques, qu’en est-il vraiment ? Que traduisent les formes proposées ? Quels sont les écueils à dépasser ? Quels nouveaux modes pour « faire en commun » sont-ils à inventer ? Les droits humains, et en particulier culturels, peuvent-ils ouvrir de nouvelles voies ?

Intervenant·es

- Patricia Andriot, vice-Présidente du RTES (Réseau des collectivités Territoriales pour une Économie Solidaire)

- Véra Bezsonoff, Coordinatrice de l’accompagnement des adhérents et des dynamiques de territoire à la FEDELIMA

- Laurent Fraisse, Socio-économiste, membre associé au Laboratoire Interdisciplinaire de Sociologie Économique (LISE) auteur du rapport « La coconstruction de l’action publique : définition, enjeux, discours et pratiques »

- Anne-Claire Rocton, Inspectrice de la création artistique, ministère de la Culture

- Jany Rouger, trésorier national de la FNCC (Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la Culture)

SOMMAIRE DU DOCUMENT (cliquer pour dérouler)

« La coconstruction de l’action publique : définition, enjeux, discours et pratiques »

Le souhait de la société civile de participer à la décision publique et à la définition de son avenir, de notre avenir commun est de plus en plus fort. Les démarches de coconstruction sont revendiquées depuis de nombreuses années et commencent à faire l’objet d’expérimentations significatives et multiples.

Dans son rapport « La coconstruction de l’action publique : définition, enjeux, discours et pratiques », Laurent Fraisse considère ces démarches comme un moyen de construire l’action publique mais également d’être en relation avec les pouvoirs publics. Bien que l’on constate l’apparition de cette notion dans un certain nombre de textes législatifs au cours de ces dernières années , il demeure un flou dans les définitions et dans la manière dont on qualifie les processus de coconstruction. Ce dernier peut se définir comme « un processus institué de participation ouvert et organisé d’une pluralité d’acteurs à l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de l’action publique ».

La coconstruction apparaît ainsi comme une des modalités de la démocratie participative qui tente de répondre aux limites de la démocratie représentative – monopole de la définition d’intérêt général aux élus et à l’administration.

Deux conceptions de la coconstruction coexistent. La première est une conception forte de démocratisation de l’action publique, où la coconstruction vise à transformer véritablement les rapports entre gouvernants et gouvernés. La seconde conception, plus faible, traduit la volonté de certains élus, collectivités locales, fédérations et corps intermédiaires d’être associés à la construction des politiques publiques.

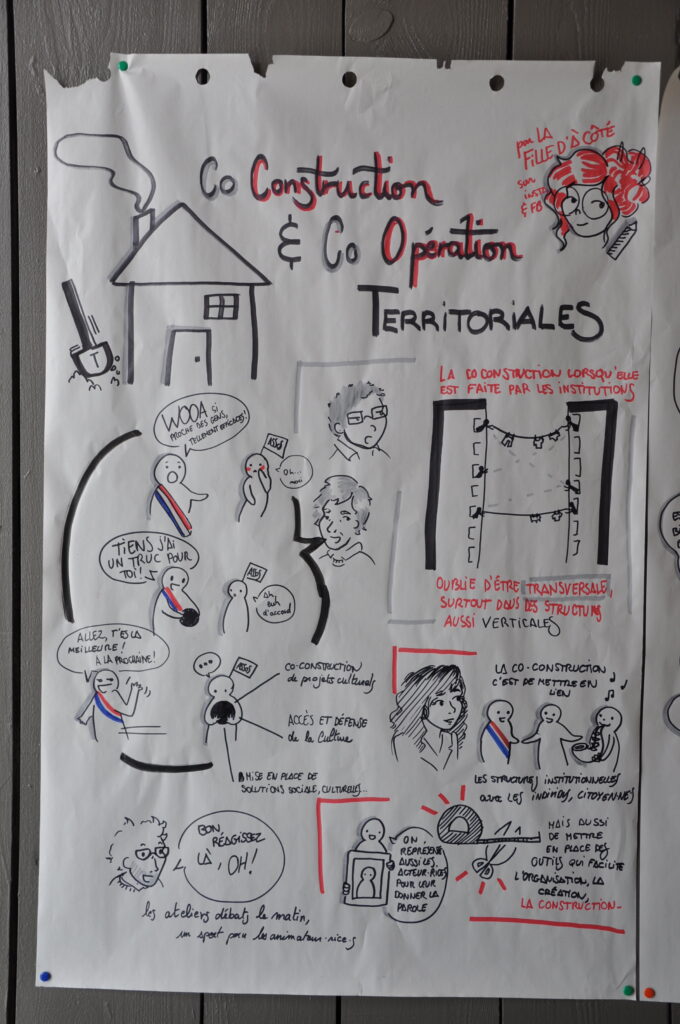

On distingue trois types de coconstruction : la coconstruction institutionnelle, qui s’organise entre l’état, les collectivités territoriales et les corps intermédiaires dits représentatifs ; la coconstruction territoriale ou professionnelle, qui associe un large panel d’acteurs dans le cadre d’un projet territorial et qui vise à construire une parole collective face aux pouvoirs publics ; et la coconstruction citoyenne, où la participation des personnes concernées est essentielle.

Toutefois, toute politique n’est pas propice à la coconstruction : il y a des contextes et des conditions favorables à cette dernière. Ainsi, il est plus facile de coconstruire en début de mandat, dans le cadre d’une politique récente ou lorsqu’il existe une loi. À l’inverse, deux limites sont assez fortes dans le contexte sociopolitique français. D’abord, il peut toujours y avoir un écart entre ce qui a été coconstruit et ce qui va être voté par les instances représentatives d’une collectivité. Ensuite, même si la coconstruction atténue le principe « qui paye décide », il est évident que les questions budgétaires dans les processus de coconstruction restent problématiques.

Les droits culturels au service de la démocratie participative

L’article 9 de la Déclaration de Fribourg incite à une gouvernance démocratique en invitant les acteur·rice·s public·que·s, privé·e·s et civil·e·s à interagir et à prendre des initiatives pour garantir les droits culturels. La garantie du respect des droits culturels pose la question de l’expression de chacun·e et donc la capacité à participer à la construction du bien commun. La coconstruction permet de diversifier les acteurs qui participent à la politique et ouvre les possibilités d’expression des droits culturels. Pour Laurent Fraisse, les droits culturels pourraient être une sorte de socle juridique et philosophique d’une démocratisation de l’action publique, pouvant prendre la forme de la coconstruction.

Suite à la réforme territoriale de 2015, la région Normandie a fait le choix de coconstruire ses politiques pour que chacun·e se saisisse de ce nouveau territoire et du nouvel avenir normand. Elle a ainsi délégué au réseau RMAN (Réseau des Musiques Actuelles en Normandie) une mission d’intérêt général, dans une dynamique d’observation participative et partagée, de recensement des besoins. Le réseau devait poser un certain nombre d’enjeux et de problématiques sur le territoire normand et l’ensemble de ses bassins de vie. La région s’est appuyée sur les retours de ces acteurs pour activer une forme de renouvellement des politiques publiques.

Comment coconstruire dans une société néolibérale hiérarchisée ?

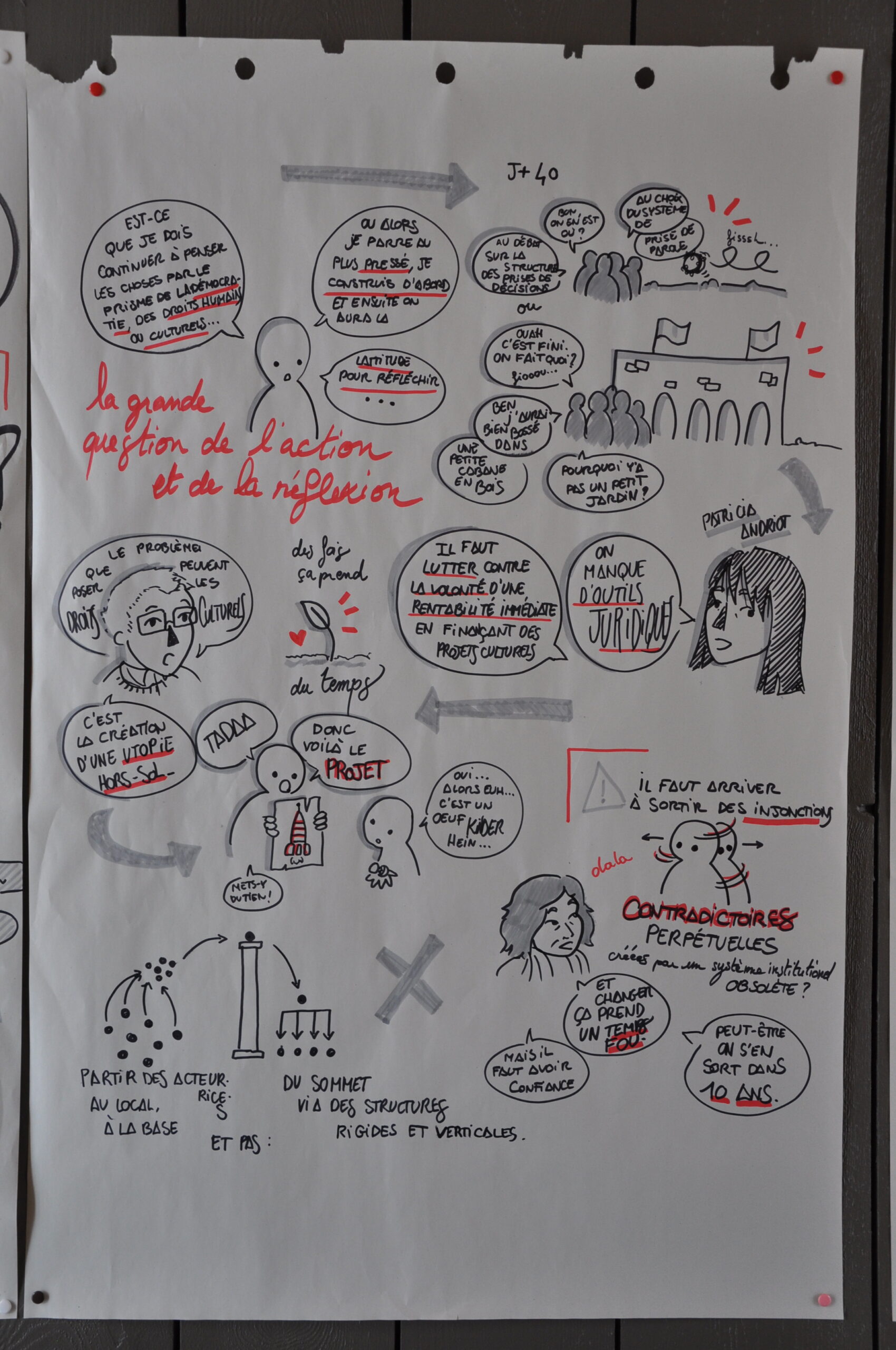

« Le problème, c’est qu’on nous demande de tout faire toujours très vite, alors que c’est tout le contraire, il faut démonter le processus pour le reconstruire. » Anne-Claire Rocton

La mise en place des processus de coconstruction n’est pas si facile en pratique. Souvent, les coconstructions se font avec les professionnels ou les acteurs reconnus. Le citoyen n’a pas toujours sa place ou peut être subordonné dans ces processus de coconstruction. La deuxième réserve est qu’on reste souvent sur des politiques sectorielles alors que les droits culturels nous invitent à aller bien au-delà, à sortir des politiques en silo. La troisième difficulté est que la coconstruction, malgré tout, ne met pas forcément toutes les parties prenantes sur un pied d’égalité. De même, ce processus a tendance à être incomplet car il s’arrête trop souvent à l’élaboration du plan d’action qui va être voté : au moment de la mise en œuvre, du suivi, et de l’évaluation, on retombe dans une administration classique. Enfin, la question économique et budgétaire reste un point aveugle de la coconstruction. Il y a un manque d’accès pour les citoyen·nes et les associations à l’information budgétaire et à l’allocation des ressources publiques.

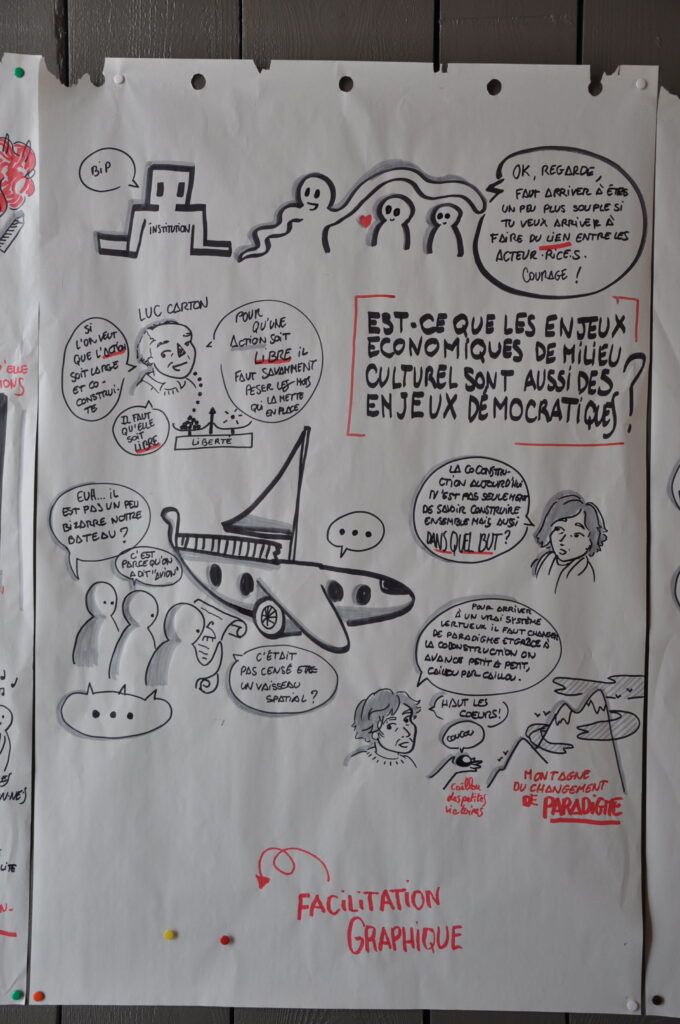

Patricia Andriot, élue locale dans une commune de 350 habitants et déléguée à l’intercommunalité en Haute-Marne, met en avant les difficultés à coconstruire l’action publique en raison de la divergence des volontés. Dépasser la discussion s’avère souvent compliqué, d’autant plus que les outils publics et juridiques ne sont pas adaptés à la coconstruction – soit on subventionne un projet qui n’a pas a été construit par la collectivité, soit on fait un marché public, mais il s’agit dans ce cas de commande publique. La posture des élu·es peut également biaiser les processus de coconstruction. Les élu·es devraient contrer la culture néolibérale qui demande une efficacité immédiate de chaque euro investi afin d’investir dans des projets risqués ou dont les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Ainsi, l’idée d’économie sociale et solidaire est fondamentale à défendre car c’est un enjeu de renversement de paradigme sur la prédominance de l’économique et de l’utilitarisme. En Belgique, un décret de l’éducation populaire affirme que l’État reconnaît qu’il est d’utilité publique d’agréer et de financer l’action libre des associations qui produisent une critique de l’ordre établi.

Pour mener à bien un processus de coconstruction, le partage d’objectifs, de valeurs et d’une vision de l’intérêt général est primordial. De même, il faut déconstruire le principe de hiérarchie verticale porté depuis très longtemps par les institutions et qui rend difficile le changement de paradigme qu’implique la coconstruction. Pour Anne-Claire Rocton, il faut que l’on se demande ensemble comment repenser les choses lentement, sans se soumettre aux injonctions à la vitesse et à la mise en concurrence de tout.

La FNCC a mis au point un document d’orientation « Des politiques culturelles pour les personnes par les territoires » qui favorise la capacité de chaque personne à être porteur de culture et la différenciation territoriale. Ces différentes notions aspirent à construire des actions en partant des personnes et des territoires et de se libérer des injonctions de l’économie néolibérale. Cela renforce l’importance de la reconnaissance de la dignité de chaque personne et de sa capacité à être porteur du sens à donner aujourd’hui à l’action publique. La FNCC prône un changement de paradigme et de gouvernance pour une démocratie plus affirmée.

Cette synthèse a été rédigée par Valérie de Saint-Do pour l’UFISC.

Facilitation graphique : Anna-Célestine Barthélemy

Sur les mêmes sujets

-

Plénière d’ouverture POP MIND x Festisol 2024

« Ouvrir les yeux, lever les poings, se serrer les coudes » : C’était le leitmotiv de ce POP MIND x Festisol 2024, réuni les 13, 14 et 15 mai à Rennes. C’est aussi le titre d’une tribune parue auparavant dans Politis qui soulignait : « l’effondrement du vivant, l’explosion des injustices, le creusement des…

-

Plénière conclusive POP MIND x Festisol 2024

Comment conclure et prolonger une édition foisonnante de POP MIND qui a vu plus de 400 inscrit·es, 44 temps de rencontre et d’ateliers, ainsi que des temps festifs et artistiques dans cinq lieux partenaires ? Avec le mot d’ordre « Ouvrir les yeux, lever les poings, serrer les coudes », POP MIND 2024 a opposé…

-

Coconstruire les politiques publiques : pourquoi et comment ?

La coconstruction des politiques publiques est devenue le leitmotiv de nombreux débats, notamment en matière de politiques culturelles. Mais que recouvre exactement ce mot ? Quelles sont les tensions et problématiques suscitées par ce mode d’action politique encore expérimental ? Ces questions étaient au cœur d’une table ronde consacrée à ce thème lors de la…

-

Culture et ruralité : après le printemps, voilà l’été ?

En quinze ans de labourages et pâturages aux quatre coins du pays, l’équipe de l’UFISC a rencontré et recensé une myriade de projets… Cette exploration du terrain a conduit à des constats déclinés en introduction de cette table ronde par Grégoire Pateau et Alban Cogrel, avant que les invité⸱es, praticien⸱nes de terrain puis élu⸱es, ne…

-

Où en sommes-nous des politiques culturelles ? Quels défis à relever ensemble ?

Un atelier pour partager les lectures des politiques culturelles en 2024 et 2025. Alors que la culture porte un enjeu de société crucial et qu’elle est confrontée aux défis des transitions (coopératives, participatives, écologiques, numériques etc.), comment favoriser des politiques publiques ambitieuses ? Dans un contexte de coupes budgétaires annoncées par le gouvernement pour 2024…

-

Levée de fonds : construire des outils financiers de mutualisation et de coopération pour l’acquisition et la réhabilitation des lieux

L’accès au foncier est l’un des premiers freins au développement et à la pérennisation des lieux culturels et artistiques. Ensemble, nous réfléchirons à la création d’outils d’investissements mutualisés, le fonds de dotation et le fonds de solidarité, pour soutenir les démarches d’acquisition et de réhabilitation des lieux culturels et artistiques.

-

Inscrire la solidarité et la démocratie dans l’économie : comment mener la bataille culturelle ? (audio)

Avec l’économie sociale et solidaire s’imagine un autre référentiel culturel et politique de l’économie. Dix ans après la loi sur l’ESS de 2014, comment la rendre plus active et se projeter pour son déploiement ? Comment renforcer la capacité d’agir des initiatives artistiques et solidaires du local à l’international ? Comment assurer la diversité par…

-

Les alternatives coopératives et transformatrices sont là ! Comment mieux les accompagner ? (audio)

Les alternatives solidaires et culturelles sont des solutions pour agir face aux défis contemporains. Lieux partagés, coopérations territoriales, production solidaire, nombreuses sont les démarches qui changent la vie des actrices et acteurs professionnel·les comme celle des territoires qu’elles habitent. Comment pensent-elles leur renforcement ? Faut-il faire la preuve par la recherche et l’évaluation ? Quels…

-

Penser l’économie comme une culture

Cette synthèse rend compte des deux ateliers intitulés « Pour une autre économie de l’art et de la culture 1 & 2 » et de la table ronde « Démocratie économique et droits culturels : utopie ou réalité ? », qui ont été consacrés à l’articulation culture/démocratie/économie lors de POP MIND 2021.

-

Entretien. Cultures, communs et solidarités, un nouvel imaginaire pour ranimer nos sociétés

POP MIND 2021 : entretien croisé avec Bertrand Krill et Patricia Coler, respectivement président et déléguée générale de l’UFISC.