Les droits humains fondamentaux : une zone à défendre en Europe

Les initiatives citoyennes constituent des espaces pour agir, s’exprimer, partager. Elles sont essentielles en France comme partout en Europe et dans le monde. Confrontées aux inégalités et au repli sur soi, elles contribuent à dire le monde autrement et à le mettre en solidarité. Leurs démarches s’ancrent dans le quotidien et la proximité. Elles se réfèrent à un ensemble de valeurs, dont la déclaration universelle des droits humains constitue un socle. Proclamant l’égale dignité des personnes, elle demeure un référentiel crucial d’une vision partagée au niveau international pour plus de paix et de justice sociale.

Que représentent ces droits fondamentaux dans un monde globalisé et financiarisé, mais également empreint de luttes sociales, de mobilisations citoyennes et de dynamiques solidaires ? Comment continuer à les mettre en travail de façon éthique, juridique, économique et politique ? Comment la dimension culturelle peut-elle les nourrir ? Quelles articulations territoriales et démocratiques mettre en action pour agir du local au global ? Quelle responsabilité des acteurs de la société civile ?

Introduction

Stéphanie Thomas, Présidente de l’UFISC.

Intervenant·es

- Catherine Morin-Desailly, Sénatrice, Présidente de la Commission de la Culture et de l’Education du Sénat, Conseillère régionale, Présidente de la Commission Culture du Conseil Régional

- Luc Carton, Philosophe et Chargé de mission à la Direction générale de la culture au Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique)

- Florence Jany Catrice, Economiste, professeur à l’Université de Lille 1, chercheuse au centre lillois d’études sociologiques et économiques lié au CNRS.

- Josette Combe, Administratrice du RIPESS EUROPE (réseau Intercontinental pour la promotion de l’Economie Sociale Solidaire), co-Présidente du MES (Mouvement pour l’Economie Solidaire)

- Hervé Lefebvre, Chargé de projets au CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le Développement)

- Lionel Maurel, Juriste et Bibliothécaire, membre de la Quadrature du net

Modération

Patricia Coler, Déléguée générale de l’UFISC.

SOMMAIRE DU DOCUMENT (cliquer pour dérouler)

Synthèse de la plénière

À l’heure où les droits fondamentaux sont mis à mal par les replis identitaires, les logiques marchandes et la restriction des espaces démocratiques, cette plénière d’ouverture de PopMind a constitué un appel collectif à la vigilance et à la réinvention. Défendre les droits humains fondamentaux aujourd’hui ne se limite pas à une posture défensive ; c’est une démarche proactive de refondation sociale, politique et culturelle, où l’art, la pensée critique et les solidarités jouent un rôle central.

Au fil des interventions, une convergence forte est apparue autour de la nécessité de considérer les droits culturels non comme un supplément d’âme mais comme un pilier de toute démocratie réelle. Les droits culturels, en ce qu’ils affirment la dignité, la reconnaissance des identités, la liberté d’expression et d’accès à la culture, permettent une mise en action des autres droits humains, en ancrant les luttes dans les territoires, les rapports sociaux, les pratiques collectives et les imaginaires. Ils sont l’un des fondements d’une démocratie culturelle vivante et inclusive.

Cette reconnaissance passe nécessairement par la réappropriation citoyenne de la question de l’évaluation, tant dans le champ culturel que dans l’ensemble des politiques publiques. Comme l’a souligné Florence Jany-Catrice, remettre en débat ce que nous mesurons, et pourquoi, est un acte démocratique essentiel. Évaluer, c’est décider de ce qui a de la valeur : la solidarité, l’émancipation, la participation, l’égalité, la justice. Ces critères, portés par les acteurs de l’économie sociale et solidaire, doivent être construits de manière partagée et dialoguée.

Les interventions ont également insisté sur l’enjeu fondamental du numérique, dernier espace commun à défendre contre les logiques de surveillance, de censure automatisée et d’appropriation par les puissances privées. Défendre les libertés dans l’environnement numérique, c’est prolonger la lutte pour les droits fondamentaux dans l’un des terrains les plus structurants de nos sociétés contemporaines.

Enfin, cette plénière aura rappelé que les droits humains sont bien plus qu’un cadre juridique : ils sont une zone à habiter, à expérimenter et à transformer, un territoire commun d’invention, d’éthique et de conflictualité féconde. Dans un monde traversé de crises multiples, les droits fondamentaux ne doivent pas seulement être protégés : ils doivent être pensés et portés comme le ferment d’une société démocratique, solidaire et écologique, où la culture est à la fois levier, langage et horizon partagé.

Introduction, par Stéphanie Thomas, Présidente de l’UFISC

Les débats de Popmind ont peu ou prou coïncidé avec ceux du « Grand débat » organisé par le gouvernement, auquel plusieurs intervenants font allusion assez ironiquement, comme Stéphanie Thomas dès l’introduction, citant un article du directeur du service culture du Monde qui faisait état d’un échange sur la culture organisé dans ce cadre. L’article titre : « Si le mouvement des Gilets jaunes a fait prendre conscience d’une fracture sociale, il y a aussi une fracture culturelle en France ». Voici ce que les lecteurs du Monde retiendront, cite-t-elle : « Les acteurs demandent plus de moyens pour continuer à faire ce que l’on pourrait qualifier de démocratisation culturelle. »

Comment ne pas rager, quand on s’échine à construire un événement comme Popmind avec des acteur·ices, tous·tes différent·es mais uni·es autour d’une pensée commune, qui les pousse à s’interroger sur leur place dans le monde, sur la place des personnes dans leurs histoires et dans leurs territoires ? Qui tous les jours mettent en œuvre des projets cadrés par une perception intime des droits humains fondamentaux ? Ces acteurs qui, conscients des inégalités galopantes et de l’extrême droitisation des politiques des États européens, de la catastrophe écologique vers laquelle nous nous dirigeons inexorablement, clament l’égale dignité des personnes, s’emparent des droits culturels pour en faire le guide de leur projet, inventent chaque jour un monde plus juste, plus social, plus égalitaire pour toutes et tous.

Et de rappeler que la culture est souvent mise au dernier plan, le ministère se concentrant sur ses labels et le gouvernement construisant toujours plus d’outils en faveur de l’industrie culturelle : « Les valeurs qui nous meuvent ne sont pas cool, bankable, ou startupiennes ! Nos projets ne fonctionnent pas au mérite, au meilleur, au mieux-disant. Nous sommes des résistant·es dans un système dominant, conclut-elle. Contrairement à la généralisation opérée par l’article précité sur les opérateurs culturels, nous nous sentons responsables du monde dans lequel nous vivons et tentons de le transformer vers du mieux. »

C’est précisément l’objet des trois jours de Popmind, avec la mise en exergue de la transversalité.

Intervention de Catherine Morin Desailly

Excusée, Catherine Morin Desailly intervient depuis la Guyane et commence par rappeler son attachement aux droits culturels, notion, rappelle-t-elle assez ancienne, puisqu’énoncée dès 1948 et de la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Elle en résume la définition : « le droit et la reconnaissance de chacun, dans sa dignité, son identité, son droit à avoir accès à la culture, et à pouvoir s’exprimer culturellement. »

« Le bilan de la démocratisation culturelle n’est pas bon ; certains publics continuent d’être éloignés de la culture, géographiquement ou socialement. Dans la loi NOTRe, les différents niveaux de collectivités territoriales ont demandé à conserver la compétence culturelle. Nous avons également souhaité renvoyer les collectivités à leurs responsabilités, ainsi que les acteurs culturels en disant : « gardons la compétence partagée mais faisons en sorte qu’ensemble on puisse travailler à l’approfondissement de cette démocratisation culturelle quelque peu en panne » », précise-t-elle.

Elle détaille ensuite les missions de la Commission culture de la Conférence territoriale de l’action publique introduite par la loi NOTRe et précise son agenda dans la région Normandie, sur les thématiques notamment de la diversité culturelle, de l’égalité homme/femme dans les métiers de la culture et sur l’accès à la culture des personnes « empêchées » par un handicap, une maladie ou une situation de détention.

Il y a eu beaucoup de débats quand ces droits culturels ont été initiés par le Sénat, d’aucuns y voyant un risque de communautarisme, d’autres des critères trop contraignants pour les créateurs. « Je crois, poursuit-elle, qu’il faut plus les voir comme l’opportunité de trouver la rencontre avec l’identité de l’autre dans l’expression de sa propre culture. Ce qui est privilégié avec les droits culturels, c’est bien le dialogue des cultures, la rencontre de l’autre, faire sens, faire communauté, pour pouvoir avancer ensemble dans un monde chaotique ».

Elle insiste sur l’importance de la dimension européenne du débat: « C’est en Europe que la diversité culturelle a été travaillée et réfléchie, qu’elle s’est imposée avec le rôle particulier de la France dans nos textes internationaux. Donc, retrouver le sens de ce que nous voulons dire à travers ce continent via la culture me semble très important. Cette notion de droits culturels inscrite dans la loi n’est pas prescriptive, elle renvoie à la responsabilité de chacun de réfléchir à son application et ses modalités. Elle responsabilise pour porter une politique culturelle qui touche chaque individu dans sa particularité et sa dignité et placer l’homme et la femme au cœur de cette réflexion. Les préconisations que vous énoncerez seront très utiles aux politiques que nous sommes.», conclut-elle.

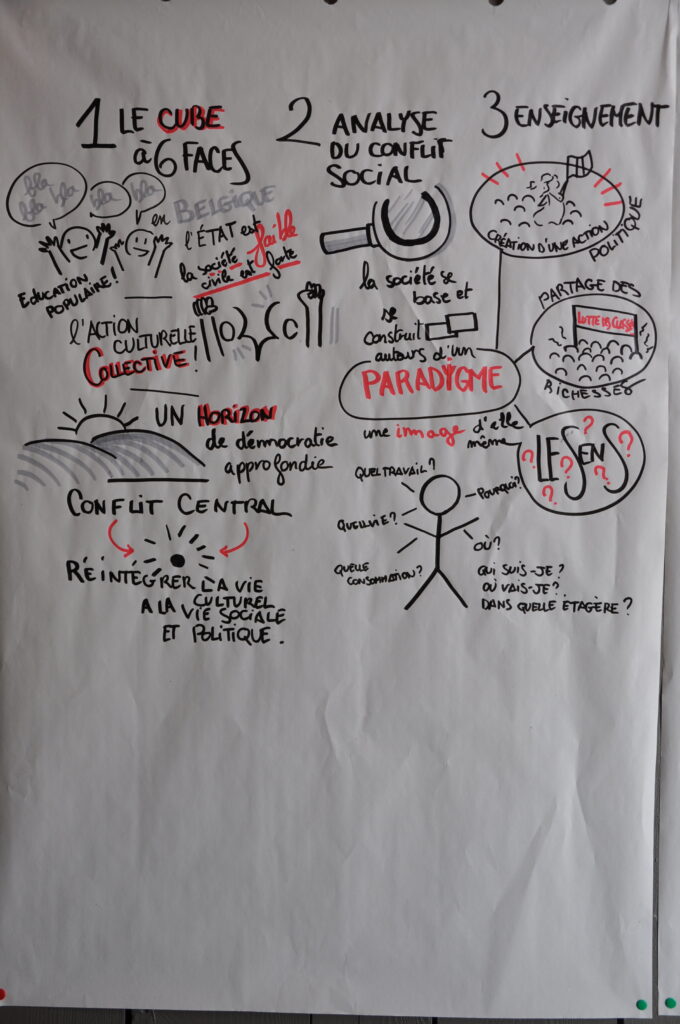

Intervention de Luc Carton

« Sans s’adosser à l’action culturelle incarnée dans les rapports sociaux, l’action collective est sans issue. » Luc Carton

Avec l’humour qui le caractérise et non sans émotion, Luc Carton précise à la fois de quoi nous parlons et d’où il parle.

« Quand j’ai vu que les droits fondamentaux constituaient une Zone à Défendre en Europe, j’ai eu ce frisson d’horreur que l’on ressent en Belgique, en France, en Europe quand on considère la manière dont nous ne sommes plus capables d’honorer les droits humains à l’égard des exilés, des réfugiés, des migrants. Tout ce qui sera dit ces trois jours ici peut-être dédicacé à cette cause. Je viens de Belgique, pays exotique et lointain, qui depuis cinquante ans a une politique culturelle –_du côté francophone– inspirée du courant de la démocratie culturelle. Ce courant reste bien vif. L’Éducation populaire est le premier budget de la Culture, la jeunesse est une politique de la culture, et les pratiques socioculturelles ne sont pas honteuses mais centrales dans la politique culturelle. Cela va de pair avec le fait que nous avons un état faible et une société civile très forte, avec des syndicats et des mutuelles très puissantes et des mouvements culturels toujours très vifs. Peut-être est-ce aussi lié au fait que nous ne soyons pas une nation, mais des petits morceaux d’Empire désagrégés dans un non lieu. Nos faiblesses deviennent nos forces, ce qui est évidemment très amusant.»

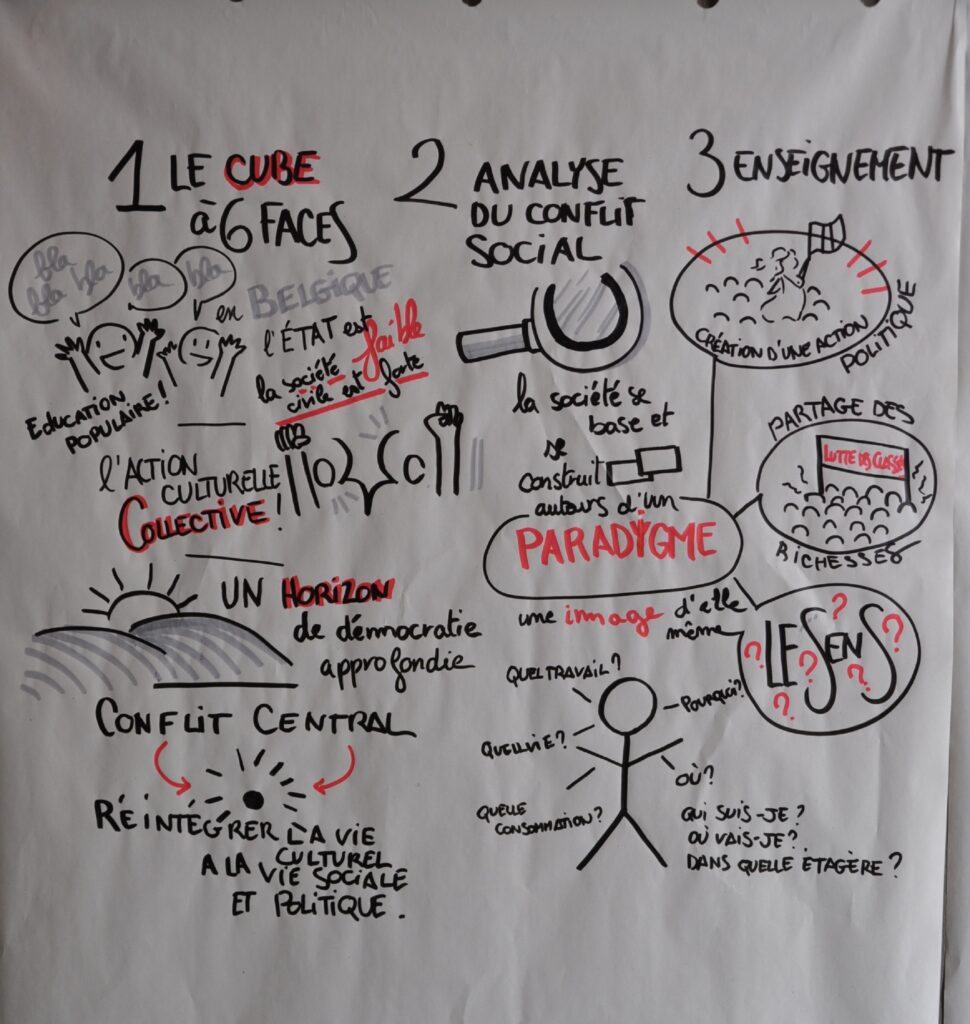

Ayant proposé aux participants un plan très structuré, il annonce ensuite un développement en trois temps de sa réflexion, multidimensionnelle et en devenir, qu’il décrit comme un cube à six faces :

- Première face : l’éducation populaire, la naissance d’une action collective porteuse de la recherche d’une autre définition du monde ;

- Deuxième face : le courant de la démocratie culturelle représenté par les acteurs de POP MIND : une culture à l’œuvre dans les rapports sociaux, socioculturels, socioéconomiques, sociopolitiques. « Aujourd’hui, sans s’adosser à l’action culturelle incarnée dans les rapports sociaux, l’action collective est sans issue, parce que cet horizon d’un autre monde est indisponible et qu’il faut le rechercher, notamment dans la création par l’imagination« .

- Troisième face : les droits culturels.

- Quatrième face : la démocratie approfondie : aller au delà d’un travail démocratique délégué à des représentants alors même que le monde n’est plus représentable.

- Cinquième face : réencastrer l’économie dans la société. Ce combat là est un combat titanesque, pour lequel nous n’aurons pas de trop des cinq faces qui précèdent.

- Sixième face : comment faire société à partir d’un ensemble d’individus ?

S’appuyant sur les travaux d’Alain Touraine1, il décrit ensuite l’évolution de nos sociétés depuis trois siècles autour de trois paradigmes, le paradigme étant l’image qu’une société se donne de son conflit central.

« Ce paradigme a d’abord été politique à la charnière des XVIIIème et XIXème siècles. On a combattu pour la question de l’État, de l’État de droit et du pouvoir politique. Mais en 1848, Lamartine monte à la tribune et demande : « Pourquoi diable avoir le droit de vote si on n’a pas de pain ? ». Il inaugure symboliquement le deuxième paradigme, celui que les luttes du mouvement ouvrier creuseront dans la deuxième moitié du XIXème et la première moitié du XXème siècle. Ces luttes aboutissent à un compromis que l’on croit longtemps vertueux entre l’économique et le social. Ce cadre se lézarde, et s’effondre depuis 1973 jusqu’à nos jours. La mondialisation le métamorphose et il se fissure avec les mouvements de 68 et des années 70 où l’on entend : « Pourquoi gagner notre vie à la perdre, pourquoi perdre notre vie à la gagner ? » C’est le signal d’alarme du troisième paradigme, qui place le conflit central dans nos sociétés dans la manière dont nous exprimons notre humanité et dont nous attribuons du sens à nos existences dans les rapports sociaux, au travail, et dans notre pratique de la citoyenneté. Trois facteurs, conclut-il, expliquent comment nous sommes passés du deuxième au troisième paradigme : tertiarisation, capitalisme informationnel, extension des logiques marchandes dans l’ensemble des dimensions de la vie sociale et mondialisation. S’y ajoute une quatrième dimension : l’accélération. »

Il insiste dans une troisième partie de son exposé sur la notion de transition démocratique : « Nous avons une pratique extrêmement résiduaire, archaïque, morcelée, fragmentée, de ce qu’est l’exigence démocratique ; l’exigence démocratique définie par Paul Ricœur est celle d’une société qui se reconnaît irrémédiablement divisée et se donne pour tâche essentielle, d’exprimer, de délibérer, d’analyser, de délibérer et d’arbitrer ses contradictions en paix, par le langage en impliquant chacun de ses membres le plus profondément dans ce travail d’analyse, d’expression et de délibération. »

Pour lui, les pratiques porteuses des droits culturels apportent sept enseignements sur cette transition :

1/ La démocratie comme une exigence intérieure au groupe, aux associations, aux organisations.

« Cette exigence ne porte pas seulement sur le mode de décision, elle touche profondément les manières de faire association. Les savoirs paysans, infirmiers, artisanaux, les savoirs des migrants, les savoirs des personnes, groupes et peuples opprimés, exploités, ou aliénés sont essentiels à cette émancipation.

Cette intériorisation de la démocratie va de pair avec un renouveau de l’égalité. Jacquard disait que le dernier refuge du racisme, c’est la croyance immensément partagée, surtout après les ravages de l’école républicaine, en une hiérarchie des intelligences. »

2/ L’exigence de cohérence entre ce que l’on cherche, ce que l’on veut, pour le monde entier, et ce que l’on fait soi-même.

3/ La transition démocratique ne peut être vue comme un ensemble de comportements individuels vertueux. Elle suppose de renouveler la conflictualité de notre société, à tous niveaux et toutes échelles.

4/ Les conflits socioéconomiques peuvent et doivent aujourd’hui être identifiés, analysés, portés par une vision et une exploration culturelle.

« Je me souviens d’un moment merveilleux dans une petite entreprise d’insertion du côté de Roubaix qui faisait de l’initiation artistique et culturelle de personnes en déshérence sociale. L’un des bénéficiaires a dit devant les financeurs européens : « Maintenant que j’ai appris les arts et la culture, je n’ai plus envie d’en sortir, vous ne ferez plus de moi un manœuvre chez Carrefour. Je veux bien éventuellement être gardien de musée ». »

5/ La définition de la richesse, la destination des biens et services, répond aujourd’hui à des choix implicites qu’il faut mettre à jour et mettre en discussion publique, notamment sous l’angle de ses effets induits.

6/ Les collectivités publiques de tous niveaux, de la commune aux Nations-Unies, peinent à entretenir un rapport de force à la hauteur des pouvoirs privés des entreprises multinationales. D’où la nécessité de définir et de protéger les biens publics mondiaux mais au delà même, de contester que la propriété, privée comme publique, reste le fil conducteur des réflexions économiques.

7/ L’indispensable décloisonnement de la pensée. Nous avons besoin d’universités ouvertes, d’écoles démocratiques, d’une intériorisation de l’exigence démocratique dans l’ensemble des institutions d’enseignement, d’éducation et de formation.

Sa conclusion : « Les droits humains comme Zone à Défendre, certes, mais comme zone à habiter, zone à inventer, zone à expérimenter, zone à forger des conflits nouveaux porteurs d’une civilisation démocratique. »

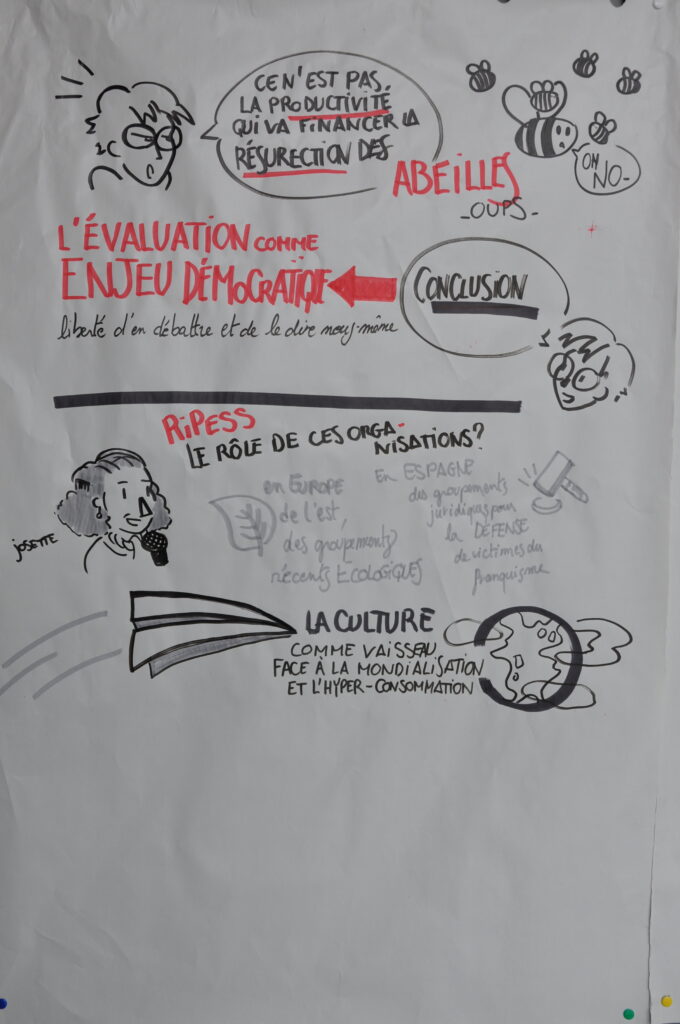

Intervention de Florence Jany Catrice

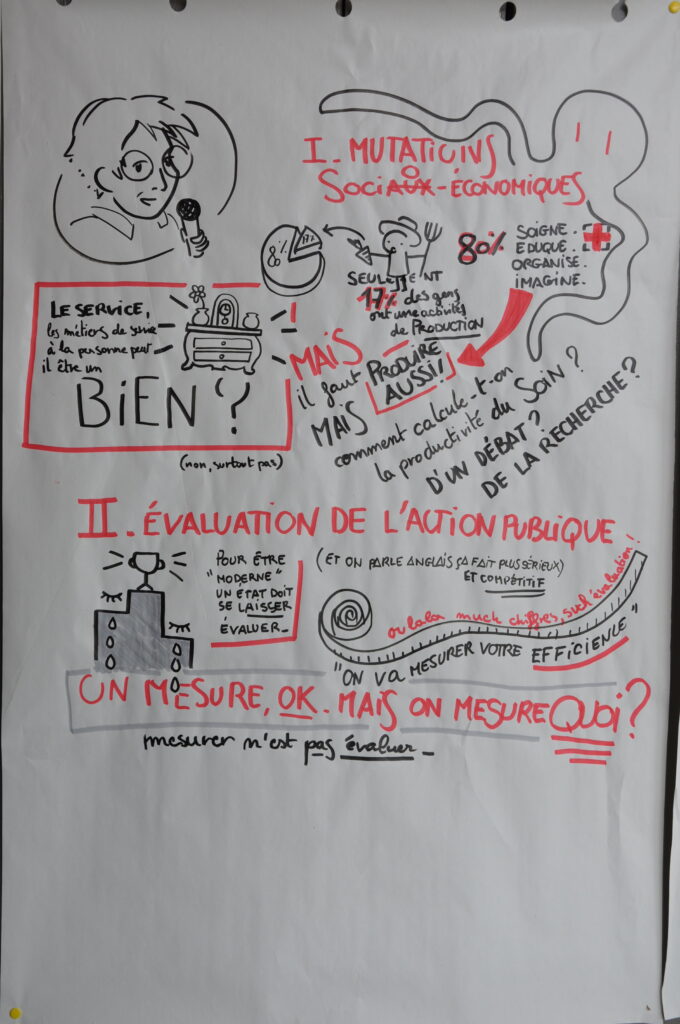

Son intervention porte sur les questions d’évaluation. Elle précise que l’évaluation a toujours existé, dans la mesure où évaluer, c’est mettre de la valeur sur ce qui est important.

L’évaluation est devenue de plus en plus institutionnalisée, standardisée, et cette standardisation est une manière de fabriquer de la mise en concurrence les uns par rapport aux autres, même dans un monde qui n’est pas marchandisé. La troisième caractéristique des modes d’évaluation contemporains, c’est leur hétéronomie : l’évaluation est imposée aux acteurs et ses critères ne sont pas portés par eux-mêmes. Elle reprend les métamorphoses citées par Luc Carton : la marchandisation, la tertiarisation, la mondialisation et l’accélération, et en ajoute une quatrième : l’individualisation : « une manière d’organiser le monde d’une manière très concurrentielle. »

Elle insiste notamment sur les mutations engendrées par la tertiarisation : « Aujourd’hui, seule 17% de la population active occupée produit des biens. Les autres acteurs du monde productif sont occupés à soigner, à éduquer, à transférer des informations, à accompagner, à animer des territoires, à prendre soin, à conseiller, etc., etc.… pour 80% de la population. Or nous continuons à avoir des imaginaires extrêmement industrialistes dans nos manières de penser le monde. Quand on applique de manière homologique ce concept industrialiste de la productivité dans les activités de service, cela pose des questions redoutables. Exiger des gens qu’ils soient plus productifs dans le prendre soin, demander que les gens soient plus productifs en animant des territoires, avec une représentation industrialiste de ce que cela signifie, conduit souvent à des effets totalement contre-productifs. Que signifie « plus de volume » d’activités de service, un « volume « d’éducation, un « volume » de santé, un « volume » de culture, par exemple au 106 de Rouen ? [le lieu qui accueille les rencontres POP MIND 2019] »

« Par ailleurs, ajoute-t-elle, il n’y a pas de consensus sur ce qui doit être produit et réalisé dans les activités de service. Pour les uns, par exemple, l’enseignement supérieur et de la recherche doivent servir à augmenter ce qu’on appelle le « capital humain », et permettre l’employabilité rapide avec si possible un salaire élevé. On est très loin de l’idée d’un enseignement supérieur et de la recherche source d’empoverment ou d’émancipation individuelle et collective. »

Autre élément essentiel de la tertiarisation : dans le monde des services, les acteurs sont unis par des rapports sociaux d’humain à humain. Pour rendre le système efficace, il est nécessaire de s’appuyer sur des formes de coproduction : « Imaginez un monde de la médecine ambulatoire où lorsque vous vous rendriez chez le médecin, vous lui diriez « Devinez ce que j’ai ! ». On est toujours dans des formes de coproduction du diagnostic. »

Un langage qui parle aux acteur·ices de l’UFISC, insistant sur la relation coproduite entre personnes qui nait des démarches artistiques, la personne participant activement à l’activité artistique et n’étant pas un récepteur client inactif.

Or, désormais, selon elle, il y a une fâcheuse tendance dans les imaginaires et dans le monde économique à vouloir faire des activités de service un bien comme un autre. « Il y a eu une grande campagne de publicité financée sur deniers publics qui visait à inciter les gens à consommer du service à la personne : « Découvrez le PRODUIT qui entretient votre maison, change les couches de vos enfants, et vous fait faire des économies ! » Le PRODUIT, c’étaient les PERSONNES, aides à domicile ! »

De la même manière, l’évaluation dite moderne transforme la nature et l’identité de l’Etat : « De plus en plus, on entend cette petite musique selon laquelle pour être moderne, un Etat doit se laisser évaluer par des méthodes dites « rigoureuses », celles des économistes, comme si les méthodes d’évaluation n’embarquaient pas avec elles des représentations anthropologiques et politiques de la société. Cela passe par l’infusion de logiques managériales. On objecte : « Dans les activités de service, mesurer la productivité, c’est compliqué », on nous répond : « ce n’est pas grave, on va faire un schéma beaucoup plus simple et rapporter ce qui est produit au travail qui sert à le produire, ou bien on va prendre les impacts. » C’est ce que l’on appelle la performance globale. »

Mesure qui, conclut-elle, ne dit rien de ce qui est réellement produite par les services publics ou l’économie sociale et solidaire : « Cela renvoie aussi à la manière de se représenter les qualités de ce qui est fait. Est embarquée dans ce type de schéma de performance une représentation très causa linéaire de ce qui est fait. À une action correspondrait un effet, comme si on était en mesure de dire que les actions culturelles soit émancipent, soit coûtent très cher, sans être en capacité de dire que tout cela fait partie d’un système avec des effets très rétroactifs, systémiques. »

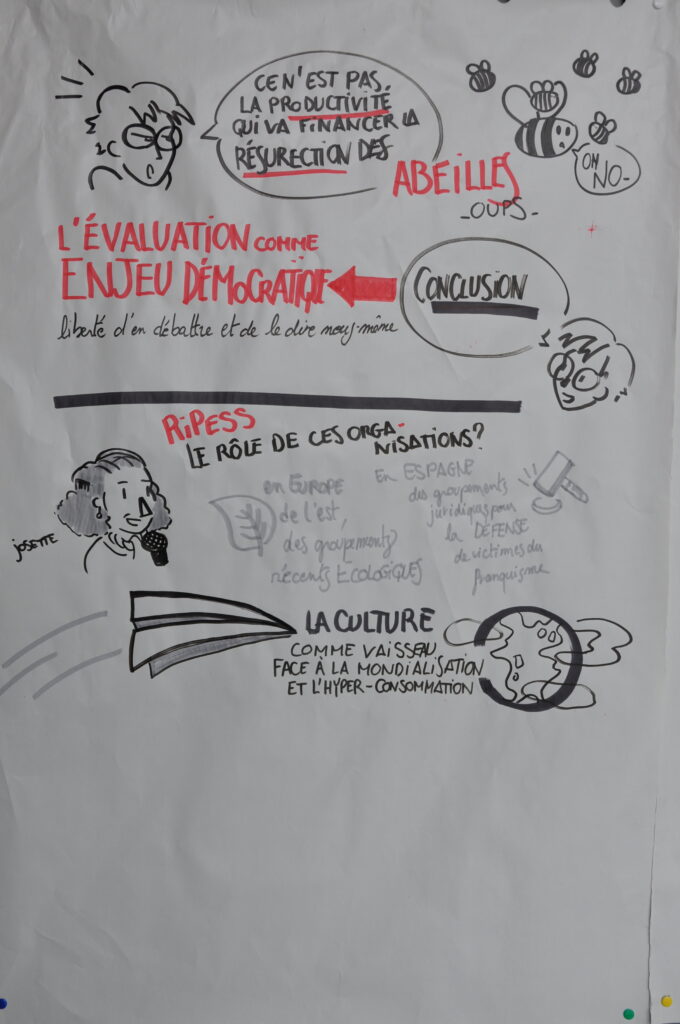

Elle conclut son intervention par une critique de la quantification généralisée : s’appuyant sur les travaux de Alain Derosière : « L’évaluation n’est pas la mesure. Lorsqu’on quantifie, il faut d’abord convenir de ce que l’on veut mesurer, ce qui exige des débats pour définir ce que nous désignons par richesses et par pauvretés. Évaluer, à l’inverse, c’est mettre de la valeur ou des valeurs sur un certain nombre d’éléments. Évaluer des politiques publiques, c’est faire valoir un état social garant de droits fondamentaux et de libertés, garant de la cohésion sociale et garant de l’égalité d’accès. Quand on mesure les performances des services publics, l’État devient un prestataire de services comme un autre. Le public devient donc au mieux un usager, puis glisse vers le client comme on le voit dans les annonces SNCF, et il y a dissolution de la performance collective et du progrès social dans une collection de performances individuelles. C’est le grand drame de nos sociétés : être dans l’incapacité collective de voir qu’à force de courir après cette performance sur le modèle industrialiste, on perd le sens de tout, sauf de la rentabilité. La rentabilité ne financera jamais la suppression des abeilles ! »

Elle décrit l’obsession pour les volumes : « Quand on est dans ces imaginaires industrialistes, on est toujours enclin d’abord dénombrer ce que l’on fait, comme si le dénombrement nous donnait des clefs de lecture de légitimité, comme la performance de la culture par le nombre de personnes touchées par un événement, le nombre de passages en bibliothèques »

Qu’en est-il de glissement de l’évaluation dans le champ de la culture ? « Dans le champ de la culture, c’est évidemment considérer la culture soit comme une modalité d’attractivité du territoire soit comme mode de vie, ou la culture comme un champ d’opportunité de croissance, ou comme valeur universelle de l’humanité. Ces représentations concurrentes ne sont pas toujours mises en conflit, comme si l’une avait toujours gagné au détriment de l’autre. Tout cela met évidemment de la perte de sens dans le travail, et occulte l’intérêt général dissout dans les intérêts particuliers. Cela pose notamment la question de la souffrance au travail très liée à celle des évaluations auxquelles nous sommes soumis. »

Pour conclure, Florence Jany-Catrice invite les acteurs à s’emparer de la question de l’évaluation et à en faire un enjeu de débat démocratique : « Il y a des expérimentations partout, dans l’économie sociale et solidaire, sur les territoires, qui visent à élaborer des conventions partagées sur les impacts qui vont compter. L’évaluation est un enjeu démocratique dont il faut que nous nous emparions en tant qu’acteurs, sans laisser la question économique de côté sous prétexte qu’elle est trop complexe. La coconstruction, c’est aussi la coconstruction de l’évaluation pour les activités productrices de commun, en vue de la réduction des inégalités, de la solidarité, de l’amélioration des conditions collectives du développement humain. Cette question de l’évaluation se double souvent d’un enjeu identitaire fort et sous-estimé : quand on met de la valeur sur ce que l’on fait, cela dit quelles sont nos missions et quelle est notre identité, quel est le projet collectif, quelles richesses doivent être préservées et renforcées. Quel monde – ici, quel monde de la culture– veut-on promouvoir et surtout, qui en décide ? Ne perdez pas cette liberté de le dire vous-mêmes ! »

« Evaluation de l’impact social : derrière les techniques, les enjeux

sociopolitiques« .

Analyse, SAW-B (Solidarité des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises).

Intervention de Josette Combes

Josette Combes, qui assume « intervenir en tant que militante », présente le RIPESS – Réseau Intercontinental de Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire, né en 1997 à Lima, initié par des acteurs et des chercheurs engagés dans la recherche sur l’économie sociale et solidaire. Organisé sur le principe d’une solidarité Nord Sud, le RIPESS participe à la task force sur l’économie sociale et solidaire à l’ONU.

Le RIPESS EUROPE compte actuellement 40 organisations membres dans 16 pays, qui sont elles-mêmes des réseaux comme l’UFISC (Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles) et le MES (Mouvement pour l’Economie Solidaire). Ce maillage permet une diffusion horizontale des principes et des options d’actions qui sont définies collectivement.

Les points importants de son action sont l’engagement pour un changement systémique des modèles socio-économiques actuels vers plus de démocratie et de solidarité et la volonté de rassembler les forces de changement incarnées par de nombreux mouvements qui constituent un paysage morcelé.

Quel rôle pour le RIPESS dans la défense des droits culturels ? « L’animation d’un tel réseau se base d’emblée sur la reconnaissance des différences culturelles, explique Josette Combes. Par exemple, nous n’avions presque pas de représentants en Europe de l’Est. Les coopératives y étant entachées des souvenirs liés à un passé récent et les associations ne possédant pas de cadre juridique avant la chute du mur, l’organisation d’une société civile active y a manqué de fondements culturels. Depuis quelques années, en Tchéquie, en Croatie, en Hongrie émergent de nouvelles formes collectives portées par de nouvelles générations avec des projets à dominante écologique, notamment la souveraineté alimentaire et /ou culturelle pour favoriser le déploiement des talents jusqu’alors éventuellement censurés. Ce qui permet aux citoyens de ces pays de s’organiser face au durcissement de leurs contextes politiques. »

L’Economie solidaire, précise-t-elle, repose sur trois piliers : la démocratie économique, la justice sociale et la vigilance écologique. Trois dimensions déclinées dans toutes les sphères de l’activité humaine. « Pour cela, la culture est essentielle ; elle doit être le vecteur d’un changement d’imaginaire actuellement pollué par la propagande libérale de l’hyper consommation, génératrice de l’hyper pollution. Dans nos réseaux se côtoient des initiateurs qui ont parfois abandonné des positions lucratives pour s’engager dans des actions qui redonnent du sens à leur vie, des écoféministes comme les Indiennes du Mouvement Chipko, des jeunes qui tournent le dos aux sirènes de l’hyper consommation. La culture est une des armes pacifiques pour abattre les donjons où trônent les nouveaux maîtres du monde. Des formes inédites comme la conférence gesticulée les dénoncent par la dérision, et proposent de réinventer un mode de vie privilégiant l’économie de proximité, l’entraide plutôt que la compétition, l’inventivité au service du mieux vivre. Il s’agit de se déprendre des vieilles lunes. Travaillons pour une vraie transition vers un monde enfin civilisé ! »

Intervention de Hervé Lefevbre

Hervé Lefebvre présente le CRID, Centre de recherche et d’information pour le développement : un réseau d’une cinquantaine d’organisations internationales de solidarité, engagé dans les mouvements sociaux. Son histoire, anticolonialiste et altermondialiste dans les années 70 et 90, le voit aujourd’hui impliqué dans trois mouvements sociaux en France et à l’international : la justice climatique, la lutte contre la restriction de l’espace démocratique, et l’appui aux organisations d’accueil de migrants en France. « Il y a une dimension de zone à défendre dans nos mouvements sociaux. Les droits fondamentaux, c’est ce qui permet l’égalité, la solidarité entre les personnes qu’on veut réunir pour faire changer les choses dans le monde. C’est à la fois une base d’action et un programme : ce que Luc Carton a appelé une zone à habiter et à forger. Quelque chose qui appelle à changer le monde », commente-t-il.

Hervé Lefevbre concentre son intervention sur l’un de ces droits, revendiqué très fortement par le CRID : : la liberté de circulation, inscrite dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 dont l’article 13 dit que chacun a le droit de se déplacer, de s’installer ailleurs et de revenir dans son pays. « Ce droit, qui peut être transformateur du monde, est certes un droit défensif, précise-t-il, quand on est persécuté dans son pays d’origine, cela permet de le quitter pour chercher asile ailleurs. Mais c’est également un droit transformateur du monde parce qu’il oriente le monde vers une ouverture des frontières, et la volonté de dépasser tout l’historique colonial des relations internationales

Revendiquer cette liberté de circulation, c’et s’inscrire dans la lutte pour un métissage du monde et une ouverture des frontières. »

Très impliqué dans l’accueil des migrants et des exilés en Europe, le CRID a contribué à lancer les États généraux des migrations, qui rassemble une centaine d’assemblées locales, partout en France.

Ils ont publié Le cahier des faits inacceptables et des alternatives qui reprend toutes les études effectuées par une centaine d’assemblées sur plus de 80 territoires sur les questions migratoires.

Patricia Coler invite Lionel Maurel à conclure la plénière, pour l’association la Quadrature du Net et la question des libertés numériques.

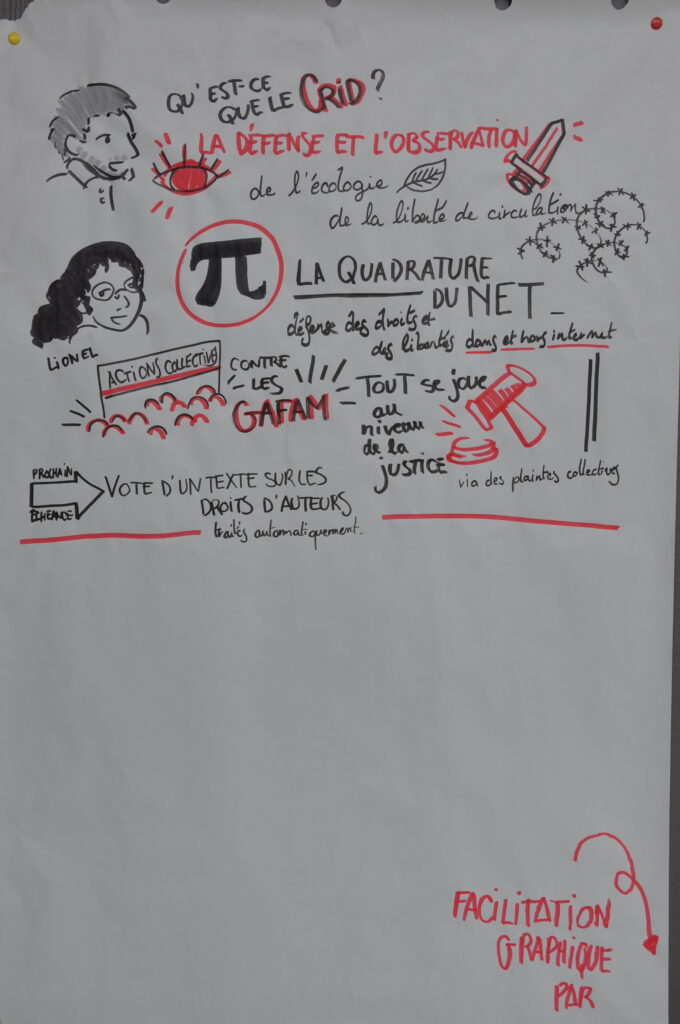

Intervention de Lionel Maurel

La Quadrature du Net est une association de défense, non des libertés numériques mais des libertés dans l’environnement numérique, précise Lionel Maurel. « Nous y tenons beaucoup parce que la liberté est une et indivisible ; la liberté d’expression n’est pas différente quand vous l’exercez dans le monde physique ou dans le monde numérique. D’ailleurs cette distinction entre deux mondes séparés est totalement illusoire : le numérique s’est insinué partout ! » Et le but de La Quadrature du Net est précisément de ne pas laisser les questions de droit et de régulation du numérique uniquement aux mains des hommes et femmes politiques, ni à celles des lobbies. Elle se définit comme une « boîte à outils citoyenne » qui analyse les enjeux juridiques, les soumet aux citoyens et leur donne des outils permettant d’agir notamment au moment des votes des parlements.

« Quand j’ai vu le très beau thème de ce Popmind, « Les droits humains, une Zone à Défendre en Europe », j’ai trouvé que c’était un bon résumé de nos dix années passées à la Quadrature du net, une association d’abord constituée au niveau national mais européen, parce que c’est à ce niveau que se placent les enjeux de la régulation du numérique, commente Lionel Maurel. Il existe un enjeu extrêmement grave à l’échelon européen, qui peut aussi bien nous apporter des protections extrêmement précieuses que faire naître des menaces très difficiles à déverrouiller une fois actées. »

Il cite l’exemple de la neutralité du net, principe essentiel qui dit que les fournisseurs d’accès à Internet n’ont pas le droit de discriminer les informations qui circulent sur le réseau et doivent considérer toutes les communications de manière égale. « Arrivé au pouvoir, Donald Trump a balayé ce principe : aux États-Unis Internet est vendu la découpe par les fournisseurs d’accès qui font des packs et vous interdisent l’accès à l’ensemble d’internet. En Europe, une directive européenne sur laquelle nous sommes intervenus rend cela impossible et fait un effet cliquet. »

Autre exemple : le RGPD (Règlement général de protection des données) entré en vigueur en 2017.

« Il n’est pas parfait mais cela crée le niveau de protection des données personnelles le plus élevé du monde dans la zone UE, précise Lionel Maurel. Quand il est entré en vigueur, nous avons estimé qu’il devait être activé contre les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft) : ces acteurs violent la protection des données personnelles à une échelle massive et systématique. Nous avons donc lancé des actions collectives et obtenu la première condamnation de Google a 50 millions d’euros d’amende pour violation des données personnelles. Ce recours a été écrit par des membres de l’association qui ne sont pas du tout juristes ! Nous avons encore onze plaintes qui visent Facebook, Amazon et les autres, et nous espérons beaucoup plus. L’Union européenne est un rempart assez précieux. En revanche, on fait face à des menaces assez graves, qui tiennent au fait, que l’on voit se développer une collusion entre les États et les géants du numérique pour mettre en œuvre des moyens de censure automatisée des contenus. »

Il cite notamment la directive sur le droit d’auteur, depuis votée par le Parlement européen au risque de censure dictée par des filtres automatisés. L’autre texte est un règlement antiterroriste qui entend déléguer aux plateformes la régulation des contenus terroristes sur la base d’algorithmes et d’intelligence artificielle. « C’est une menace redoutable quand on connait la difficulté à définir ce qu’est réellement un contenu terroriste, le fait de le déléguer à des plateformes privées et de le faire appliquer automatiquement nous fait rentrer dans une négation de l’espace public et des dérives qui peuvent devenir très graves. Tous les espaces encore autogérés d’Internet seront frontalement impactés par cette régulation et risquent de tout simplement disparaître. »

« Pour nous, conclut Lionel Maurel, la dernière Zone à Défendre sur internet, c’est ce que poussent des associations comme Framasoft, qui essaient de développer des outils à base de logiciels libres, pour que la société civile puisse continuer à s’auto-organiser et à avoir ses propres moyens de communication. C’est la démarche des communs numériques et la Zone à défendre du numérique en Europe. »

- Alain Touraine, 2006 : « Un nouveau paradigme : pour comprendre le monde d’aujourd’hui » ↩︎

Cette synthèse a été rédigée par Patricia Coler, Déléguée générale de l’UFISC.

Facilitation graphique : Anna-Célestine Barthélemy

Ressources

Ressources en lien avec les interventions et thématiques abordées lors de cette plénière

| Evaluation de l’impact social : derrière les techniques, les enjeux sociopolitiques | Florence JANY-CATRICE et Joanne CLOTUCHE, analyse, SAW-B, 2017. |

| Les enjeux de l’évaluation des richesses et de la performance, un champ de luttes | Vidéo de X-Sciences de l’Homme et de la Société (X-SHS), avec Florence Jany-Catrice |

| Le XXIème sera-t-il le siècle de l’économie citoyenne ? | Enjeux autour du « Développement humain », de la « santé sociale », du « bien-être économique »… « Matières à penser », France Culture (mai 2018), avec Florence Jany-Catrice. |

| La dimension culturelle des droits humains et les enjeux portés par les pratiques collectives de ces droits | Plan de la contribution de Luc Carton à cette plénière |

| Tribune de Luc Carton parue dans le cadre des Rencontres nationales de l’éducation populaire en 2022 | Tribune de Luc Carton publiée dans le cadre des Rencontres nationales de l’éducation populaire, les 17, 18 et 19 mars 2022 (page 21). |

| Education permanente / populaire et transition. Quelques questions et repères | Contribution de Luc Carton, au Rencontres de l’ErE 2019 sur la transition. |

| Historique et rencontres internationales du RIPESS | Retour sur les dates clés du RIPESS depuis sa réunion fondatrice à Lima au Pérou en 1997. |

| Les 10 ans du RIPESS Europe – vidéo | Une compilation vidéo des interviews des membres du RIPESS EU réalisées lors de la campagne des 10 ans du réseau. |

| Présentation du CRID | Depuis sa création en 1976, le CRID porte un regard critique sur la mondialisation et le développement. |

| Les parcours numérique « Une seule planète » et les web-docs du CRID | Des outils pour décrypter et mieux saisir les grands enjeux liés aux luttes pour des sociétés justes et solidaires. |

| Propositions pour adapter les politiques publiques aux réalités technologiques et sociales de l’ère numérique | Propositions de La Quadrature du Net, 2012. |

| Leurs Communs numériques ne sont (toujours) pas les nôtres ! | Article de Lionel Maurel, 2020. |

| Les droits fondamentaux : une zone à défendre et à renforcer en France et en Europe ! | Déclaration de sortie du POP MIND 2019 |

A voir, à écouter !

« À l’écoute des solidarités« , le podcast du Festival des Solidarités, initié par le CRID, qui aborde les questions d’inégalités, de solidarités entre les luttes et de justice sociale. Comment et pourquoi s’engagent celles et ceux qui œuvrent à transformer le monde. Quels sont leurs rêves ? Quelles alternatives se dessinent derrière le bruissement des solidarités ?

Pour un Net neutre ! avec Jérémie Zimmermann, co-fondateur de La Quadrature du Net. Un épidode du podcast Nouvelles vagues, France Culture, 2017.

Sur les mêmes sujets

-

Pour mieux faire solidarité, résister et créer avec les droits culturels !

Les droits culturels sont inscrits depuis 1948 dans les droits humains fondamentaux. Les prendre en compte dans nos pratiques permet un regard renouvelé sur les personnes, leur dignité, leurs modes de vie et sur les relations qui les lient. Ils s’imbriquent aux luttes pour la diversité culturelle, l’intersectionnalité, les mouvements sociaux, la défense du vivant. Comment définir les droits culturels, comment peuvent-ils constituer une boîte à outils de résistances et alternatives, notamment artistiques et solidaires ? → Lire la suite

-

Oralisation du langage inclusif

Conçu et réalisé par Léna Salabert-Triby et Lise Lépinay, Pays de Glossolalie* est un projet éditorial de traduction et d’oralisation de contes traditionnels en langues inclusives et post-binaires. Ce projet participe à la diffusion, la sensibilisation et l’expérimentation de ces nouveaux langages aux formes variées et diverses. → Lire la suite

-

Comment prendre soin de nos relations grâce aux droits culturels ?

Les droits culturels propose une ligne éthique pour reconsidérer nos relations entre humains et nos rapports au vivant. Cette ligne peut se lire comme une injonction à la dignité, et plus encore aux dignités réciproques. Nommée à plusieurs reprises dans la Déclaration de Fribourg, la dignité est une notion majeure qui n’est pas si simple à saisir, tout comme son corollaire : la vulnérabilité. Cet atelier avait pour objectif de « déplier ces notions » à travers l’examen concret d’expériences de vie et de situations pratiques émanant des participant·es : acteur·ices du social, de la culture, de la santé, de… → Lire la suite

-

L’art au service de la revendication politique des personnes concernées : l’exemple du parlement de rue pour d’autres politiques migratoires

A partir de l’expérience du Parlement de rue pour d’autres politiques migratoires, dynamique interassociative née fin 2022 dans le cadre de la mobilisation contre la loi Asile et Immigration, cet atelier propose de réfléchir au rôle politique de l’art dans la sensibilisation et la mobilisation pour l’accueil et les droits des personnes exilées. → Lire la suite

-

Plénière Environnement et droits des peuples – vidéo

La Rencontre Nationale du Festival des Solidarités (Festisol) est un rendez-vous clef des acteurs et actrices de l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI). En 2024, cet événement a été mutualisé avec les rencontres POP MIND, rebaptisées à cette occasion « POP MIND x Festisol », dans le cadre d’un partenariat exceptionnel. Pourquoi et comment renforcer la justice environnementale, dans une perspective de solidarité, du local au global ? En lien avec le focus du Festival des Solidarités, nous avons proposé d’en débattre collectivement, en ayant comme point d’entrée les enjeux autour de l’eau. → Lire la suite