« Le travail n’est pas une marchandise » affirme la déclaration de Philadelphie. A l’heure d’une économie financiarisée et globalisée, imprégnée de croissance et de concurrence, plus que de respect des dignités et de justice sociale et où les protections sociales semblent se déconstruire, le travail décent promu en particulier par l’Organisation Internationale du Travail est-il encore d’actualité ? Les différentes orientations, lois et directives en France comme en Europe, modifient en profondeur les régulations du travail. C’est le sens même du travail qui paraît atteint.

Quelles en sont les conséquences pour le travail et les personnes impliquées dans les initiatives citoyennes ? Peut-on encore parler de démocratie au travail et dans les entreprises ? Les pratiques de l’économie solidaire, les nouvelles formes d’emploi, la place des territoires, peuvent-elles renouveler les formes de protection et de solidarité, notamment dans le champ artistique et culturel ? Comment penser les parcours des personnes alors que les métiers paraissent entrer en tension avec le nouveau marché des compétences ?

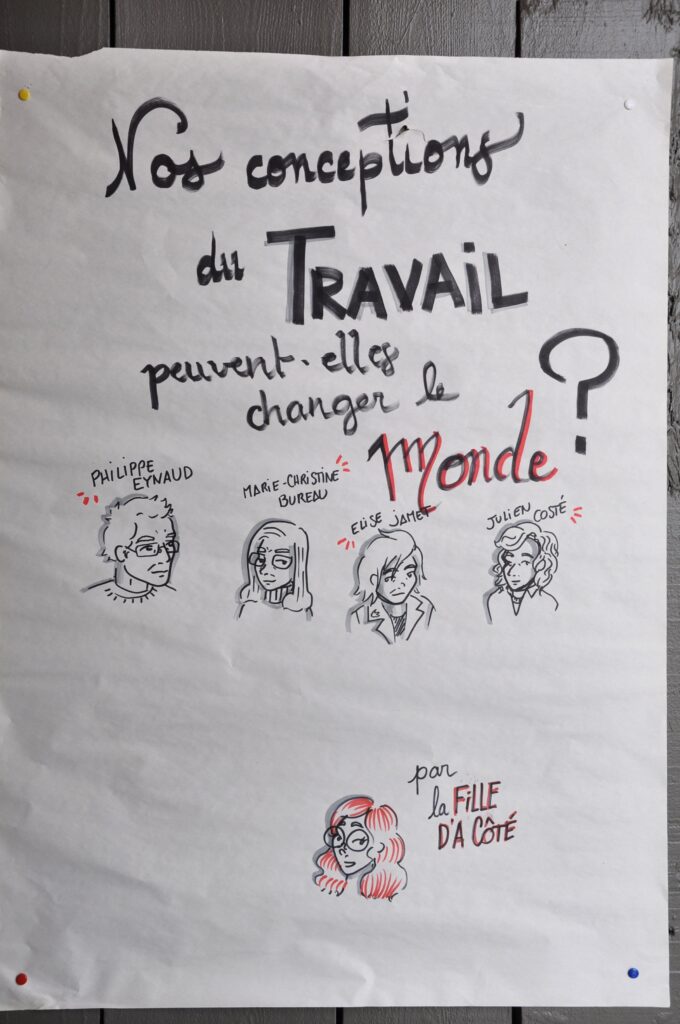

Intervenant·es

- Patricia Coler, Déléguée générale de l’Ufisc, modératrice

- Philippe Eynaud, Professeur en sciences de gestion à l’IAE de Paris, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre du groupe de recherche en gestion des organisations (Gregor) à l’IAE de Paris

- Julien Costé, résident permanent du Bazarnaom, lieu mutualisé du spectacle vivant à Caen

- Elise Jamet, Directrice du groupement d’employeurs (GE) Secrateb et membre de la FNGEC (Fédération des GE Culture)

- Marie-Christine Bureau, Sociologue, chargée de recherche au CRNS, membre du LISE (laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique)

SOMMAIRE DU DOCUMENT (cliquer pour dérouler)

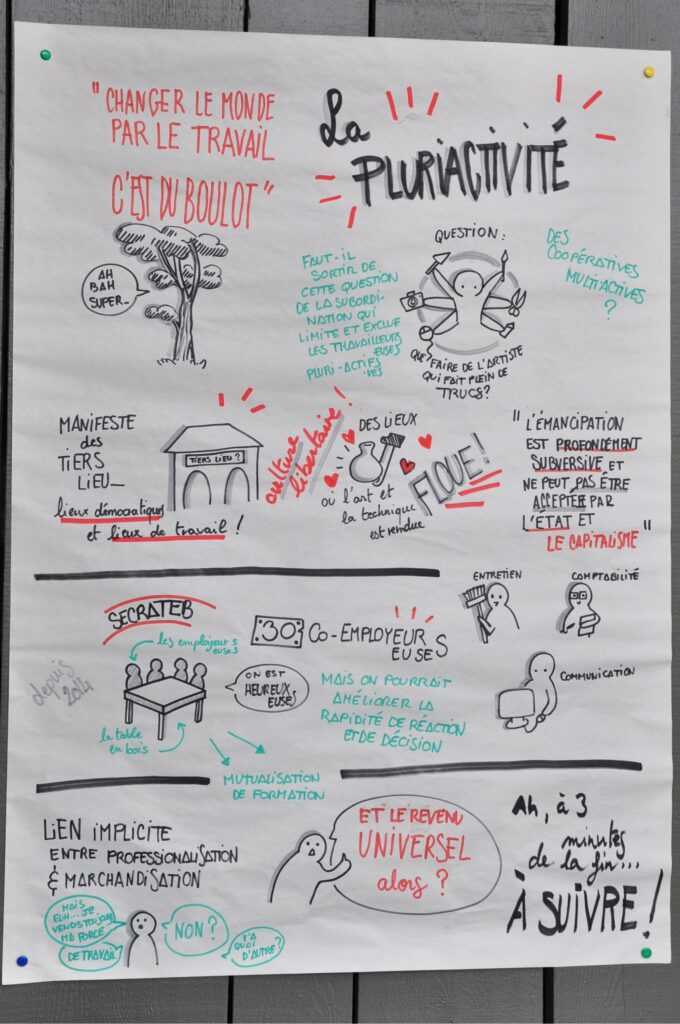

Une gestion solidaire pour « démarchandiser » le travail

« Au-delà de la gestion privée et de la gestion publique, c’est la gestion des communs », Philippe Eynaud

Pour faire face à la déshumanisation du travail, il faut repenser nos représentations du monde et du travail. Celles-ci sont encore marquées aujourd’hui par le taylorisme, qui vise à obtenir un calcul objectif de la productivité – donc de la rentabilité – des travailleurs. L’ubérisation du travail s’inscrit dans la continuité d’un management scientifique et objectif déshumanisant. Ces outils de gestion, originellement l’apanage de l’espace marchand, se sont étendus aux champs de l’ESS et du milieu associatif. D’une part, les structures associatives qui travaillent étroitement avec les personnes publiques se sont calées sur les modes d’organisation de ces dernières – alors que le secteur public était préalablement touché par le New Management Public.

D’autre part, la libéralisation des marchés a mis les associations en concurrence et les a obligées à s’adapter à ces outils de gestion pour espérer se faire entendre. L’introduction de ces modes de management détourne progressivement l’organisation solidaire de son projet initial au profit d’un projet marchand. Le chercheur Michel Berry qualifie la gestion de « technologie invisible » qui entraîne implicitement une modification interne de l’organisation. Il semble plus que nécessaire de remettre la solidarité comme un principe premier dans la gestion.

Karl Polanyi rappelle, dans La Grande Transformation, que l’économie n’est pas un espace marchand pur mais qu’elle implique de la réciprocité et de la redistribution. Il en va de même pour la gestion. On distingue plusieurs formes d’organisation – les associations, les coopératives, les mutuelles, les entreprises marchandes, etc. – qui renvoient à différents types de rationalité. Pourtant, le concept de rationalité limitée d’Herbert Simon monopolise les imaginaires et les modes d’organisation. Or, cette rationalité est uniquement calculatoire, chiffrée et monétaire. Elle ne peut s’appliquer aux organisations à vocation solidaire. D’autres types de rationalité, incluant une question éthique et une idée de justice, semblent mieux adaptés. L’un des travers de la gestion est sa neutralité présumée. En réalité, si le but d’une organisation n’est ni économique ni marchand, alors il est politique : autour d’un projet, l’organisation fait cité et a une portée démocratique. Dans son analyse, Karl Polanyi avance que le marché, pour s’émanciper, a fait en sorte que le travail, la terre et la monnaie soient pensés et gérés comme des marchandises. L’apparition des AMAP et de monnaies sociales et participatives a montré qu’il était possible de s’organiser pour « démarchandiser » ces « marchandises fictives ».

Selon Philippe Eynaud, pour sortir de cette conception marchande du travail, il faut mettre un terme à la réduction du travail au simple emploi : le travail fait l’objet d’un engagement et d’une contribution désintéressée et ne peut être pensé comme une simple rémunération monétaire. Il faut également miser sur le collectif, alors que l’organisation capitaliste tend à isoler et à précariser les individus. Dans ce sens, l’organisation des associations et de l’ESS vise à retisser du lien autour du travail. On le voit à travers l’apparition de tiers lieux, d’espaces de co-working, de coopératives d’activités d’emploi (CAE) ou encore de communs numériques (logiciels). Pour Elinor Ostrom, l’assemblage de communs physiques et numériques engendre des « communs solidaires ». Le manifeste des Tiers Lieux offre à voir des espaces de sociabilité essentiels pour la démocratie où s’allient coopération, libre circulation des savoirs et solidarité. Marie-Christine Bureau évoque une éthique hacker, par la création d’espaces grâce aux outils technologiques, permettant d’aller au-delà des barrières instaurées par les outils de management.

La gestion doit être repensée, par un travail sur les imaginaires, afin de retrouver la portée des projets et y mettre en son cœur la question de l’émancipation.

Un exemple de gestion solidaire : le Bazarnaom à Caen

Né en 1999 autour d’un spectacle commun, le Bazarnaom est un collectif de professionnels du spectacle vivant regroupant des artistes, des techniciens et du personnel administratif. Une vingtaine de compagnies productrices de spectacles, allant d’un chiffre d’affaires annuel de 20 000€ à 300 000€, travaillent dans le lieu. L’espace est doté d’une costumerie, d’une radio, de 400 m2 de bureaux, d’ateliers, d’une salle de spectacle d’une capacité d’accueil de 300 personnes, des salles de répétition, etc.

Outil de travail mutualisé, la gestion du Bazarnaom est bénévole et repose sur une charte : les compagnies permanentes qui y résident s’engagent à nettoyer l’espace, à accueillir le public lors d’événements et à participer aux réunions collectives qui se tiennent toutes les semaines depuis 20 ans. La prise de décision repose sur un équilibre entre le processus de discussion permanente et la grande liberté laissée à l’initiative individuelle. Les décisions peuvent prendre du temps à aboutir mais finissent acceptées par tous. Une grande solidarité entre l’organisation et ses membres en découle, liée à la force de la coopération. Les actions militantes de l’organisation ont prouvé sa capacité à mettre en œuvre des actions collectives rapidement.

Toutefois, Julien Costé pointe l’apparition de certaines difficultés en termes de ressources humaines : le renouvellement des acteurs dans un espace d’accueil limité et la professionnalisation des projets qui tend parfois à laisser certaines valeurs sur le côté peuvent déstabiliser le tiers lieu.

Repenser le lien de subordination pour aller vers l’émancipation de tou·tes

Nos conceptions du travail sont souvent biaisées par des idées reçues simplificatrices. On peut citer la notion de pluriactivité qui remet en question la division scientifique du travail et l’organisation classique de la protection sociale construite au XXè siècle. En droit du travail, il existe une binarité redoutable entre le travail indépendant et le travail salarié, dont le critère de reconnaissance est l’absence ou non d’un lien de subordination. Faut-il redéfinir autrement la subordination ? Les artistes sont une exception dans le code du travail. Car ils·elles sont présumé·es salarié·es, alors même que la question du lien de subordination ne va pas de soi dans la plupart des cas.

Il y a une expérience de délibération collective intéressante des acteur·rices sur les questions d’émancipation et de protection au sein de la commission des intermittent·es et précaires qui a travaillé au sein de commissions à une proposition d’application d’un nouveau modèle d’indemnisation par le chômage. Ce modèle vise une protection sociale qui ne s’adresse pas uniquement aux artistes mais à tous ceux et toutes celles qui ont des employeurs et des rémunérations variables et redéfinit les pratiques de travail et d’emploi.

Les CAE (Coopératives d’activité et d’emploi), nées au milieu des années 1990, ont permis la revendication du statut d’entrepreneur salarié, entré dans le code du travail en 2014 (Loi Hamon sur l’ESS ) et qui institue d’autres formes collectives, dans des cadres d’entreprise partagée, comme les Tiers Lieux également aujourd’hui travaillent ces questions. Le lien de subordination pourrait laisser la place à un système de collaboration entre deux personnes qui travaillent ensemble et partagent des valeurs.

Cependant, il faut garder à l’esprit que ce lien de subordination est un garde-fou précieux, ayant permis la reconnaissance des droits sociaux des travailleurs soumis à des conditions de travail misérables et à des contrats léonins. Dans Un salariat au-delà du salariat, Marie-Christine Bureau et Antonella Corsani rappellent en effet que le salariat est une garantie des règles collectives et du dialogue social. Sa réduction à un simple lien de subordination est le fruit de la logique capitaliste. Le juriste Alain Supiot propose d’ouvrir un état professionnel et des droits plus attachés à la personne permettant d’instaurer davantage de protection et de respect des droits fondamentaux. Diverses structures d’économie solidaire dans les arts et la culture expérimentent des pratiques collaboratives et collectives.

Toutefois, il est difficile de rendre visible ces modalités qui tentent d’émerger et de s’instituer, car les normes institutionnelles et professionnelles, soit dans le champ public, soit dans le champ lucratif, s’organisent selon une certaine pensée du métier. C’est pourquoi la nouvelle voie de l’ESS implique d’investir aussi la négociation et le dialogue social pour que ces modes de travail qui s’efforcent d’aller dans le sens du collectif et de l’émancipation puissent mieux s’organiser.

Les groupements d’employeurs (GE) : un outil solidaire de mutualisation de l’emploi

Secrateb est une société d’employeurs culturels réunis autour d’une table où règne l’aspiration au consensus. Parmi ses outils, on retrouve un GE, la seule manière légale de mutualiser de l’emploi.

L’objectif de la société est de travailler sur la manière de collaborer avec les salarié·es et de changer les imaginaires, dans lesquels l’entreprise normée avec une approche patron/salarié est encore trop présente. Le GE permet de créer un trait d’union entre les « salariés » et les « employeurs » pour mettre fin à cette opposition. Il est également une source de solidarité entre les structures puisqu’il est fréquent qu’une entreprise mette à disposition un poste pour permettre à une plus petite structure de bénéficier d’heures d’un salarié stable.

Pour Élise Jamet, les associations et les compagnies sont un lieu d’expérimentation pour sortir du management capitaliste. En effet, Secrateb accompagne les co-employeurs pour les orienter vers les bonnes pratiques et ainsi diluer la notion de patron au profit de celle d’employeur collectif et mieux responsabiliser sur la fonction employeur et de gestion des ressources humaines. Pour éviter que le GE entre dans une logique de prestation commerciale, il est important d’insister sur le sens des projets et sur la formation.

Cette synthèse a été rédigée par Valérie de Saint-Do pour l’UFISC.

Facilitation graphique : Anna-Célestine Barthélemy

Ressources

Ressources en lien avec les interventions et thématiques abordées lors de cette plénière conclusive

| La Déclaration de Philadelphie (1944) | La Déclaration de Philadelphie redéfinit les buts et objectifs de l’Organisation internationale du travail. |

| Le manifeste des Tiers-Lieux (2013) | En juin 2013, la communauté francophone des Tiers-Lieux Open Source lance un appel à contribution pour créer collectivement le premier document de référence sur les Tiers-Lieux. |

| Les outils des RH | Ouvrage de Sylvie Guerrero, Dunod, 2019. |

| La Grande Transformation | Ouvrage majeur de Karl Polanyi (1886-1964), économiste et anthropologue hongrois, publié en 1944 (et sous-titré Aux origines politiques et économiques de notre temps). |

| La Grande Transformation. Freins, leviers et moteurs, 2020 | Rapport prospectif réalisé par le Comité 21. |

| L’artiste pluriel : démultiplier l’activité pour vivre de son art, 2009 (OpenEdition Books) | Ouvrage de Marie-Christine Bureau, Marc Perrenoud, et Roberta Shapiro. |

| Un salariat au-delà du salariat ? , 2012 | Ouvrage de Marie-Christine Bureau et Antonella Corsani |

| Solidarité et organisation : penser une autre gestion (2019) | Ouvrage de Philippe Eynaud et Genauto Carvalho De França Filho |

Sur les mêmes sujets

-

Pour mieux faire solidarité, résister et créer avec les droits culturels !

Les droits culturels sont inscrits depuis 1948 dans les droits humains fondamentaux. Les prendre en compte dans nos pratiques permet un regard renouvelé sur les personnes, leur dignité, leurs modes de vie et sur les relations qui les lient. Ils s’imbriquent aux luttes pour la diversité culturelle, l’intersectionnalité, les mouvements sociaux, la défense du vivant. Comment définir les droits culturels, comment peuvent-ils constituer une boîte à outils de résistances et alternatives, notamment artistiques et solidaires ? → Lire la suite

-

Oralisation du langage inclusif

Conçu et réalisé par Léna Salabert-Triby et Lise Lépinay, Pays de Glossolalie* est un projet éditorial de traduction et d’oralisation de contes traditionnels en langues inclusives et post-binaires. Ce projet participe à la diffusion, la sensibilisation et l’expérimentation de ces nouveaux langages aux formes variées et diverses. → Lire la suite

-

Comment prendre soin de nos relations grâce aux droits culturels ?

Les droits culturels propose une ligne éthique pour reconsidérer nos relations entre humains et nos rapports au vivant. Cette ligne peut se lire comme une injonction à la dignité, et plus encore aux dignités réciproques. Nommée à plusieurs reprises dans la Déclaration de Fribourg, la dignité est une notion majeure qui n’est pas si simple à saisir, tout comme son corollaire : la vulnérabilité. Cet atelier avait pour objectif de « déplier ces notions » à travers l’examen concret d’expériences de vie et de situations pratiques émanant des participant·es : acteur·ices du social, de la culture, de la santé, de… → Lire la suite

-

L’art au service de la revendication politique des personnes concernées : l’exemple du parlement de rue pour d’autres politiques migratoires

A partir de l’expérience du Parlement de rue pour d’autres politiques migratoires, dynamique interassociative née fin 2022 dans le cadre de la mobilisation contre la loi Asile et Immigration, cet atelier propose de réfléchir au rôle politique de l’art dans la sensibilisation et la mobilisation pour l’accueil et les droits des personnes exilées. → Lire la suite

-

Plénière Environnement et droits des peuples – vidéo

La Rencontre Nationale du Festival des Solidarités (Festisol) est un rendez-vous clef des acteurs et actrices de l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI). En 2024, cet événement a été mutualisé avec les rencontres POP MIND, rebaptisées à cette occasion « POP MIND x Festisol », dans le cadre d’un partenariat exceptionnel. Pourquoi et comment renforcer la justice environnementale, dans une perspective de solidarité, du local au global ? En lien avec le focus du Festival des Solidarités, nous avons proposé d’en débattre collectivement, en ayant comme point d’entrée les enjeux autour de l’eau. → Lire la suite