Conçu et réalisé par Léna Salabert-Triby et Lise Lépinay, Pays de Glossolalie* est un projet éditorial de traduction et d’oralisation de contes traditionnels en langues inclusives et post-binaires. Ce projet participe à la diffusion, la sensibilisation et l’expérimentation de ces nouveaux langages aux formes variées et diverses.

Sous sa forme expérimentale, ce projet propose l’organisation d’ateliers d’oralisation des langues inclusives et post-binaires. À la frontière des clubs de lecture et de l’arpentage, ces ateliers pensés comme des temps d’expérimentation sont alimentés par une compilation de ressources textuelles (littérature, essais, théâtre…) mettant en usage ces nouveaux langages.

Avec

- Léna SALABERT-TRIBY, Pays de Glossolalie et Bye-bye Binary

Compte-rendu de l’atelier

Dans un contexte de lutte contre les normes genrées du langage et d’exploration de formes de communication plus inclusives, l’atelier visait à introduire les participant·es aux pratiques d’oralisation du langage post-binaire, en s’appuyant sur des ressources théoriques, artistiques et typographiques innovantes. L’intervention de Léna Salabert-Triby s’est articulée autour d’une démarche à la fois politique, linguistique et poétique.

Déconstruire le masculin générique

Léna a rappelé que le masculin universel s’est imposé tardivement, notamment au XVIIe siècle avec l’Académie française, qui a également œuvré à l’effacement de nombreuses formes féminines de métiers. Avant cela, les règles grammaticales prévoyaient un accord de proximité ou un accord majoritaire plus équitable.

Explorer la pluralité des écritures inclusives et post-binaires

Léna propose une classification des formes d’écritures non-genrées, sans volonté normative ni prescriptive, mais pour en faciliter la compréhension et l’usage :

| Binaire inclusif | Accord féminin/masculin (ex : salarié·e·s), reste dans la logique binaire. |

| Genderfucker | Perturbation volontaire : féminisation forcée de tous les mots, usage pour le neutre de formes fluides et non binaires, avec par exemple le « X » pour remplacer les terminaisons. Influencé par Monique Wittig, qui utilisait le « / » (slash) pour briser les pronoms personnels et possessifs (« j/e », « m/a »). |

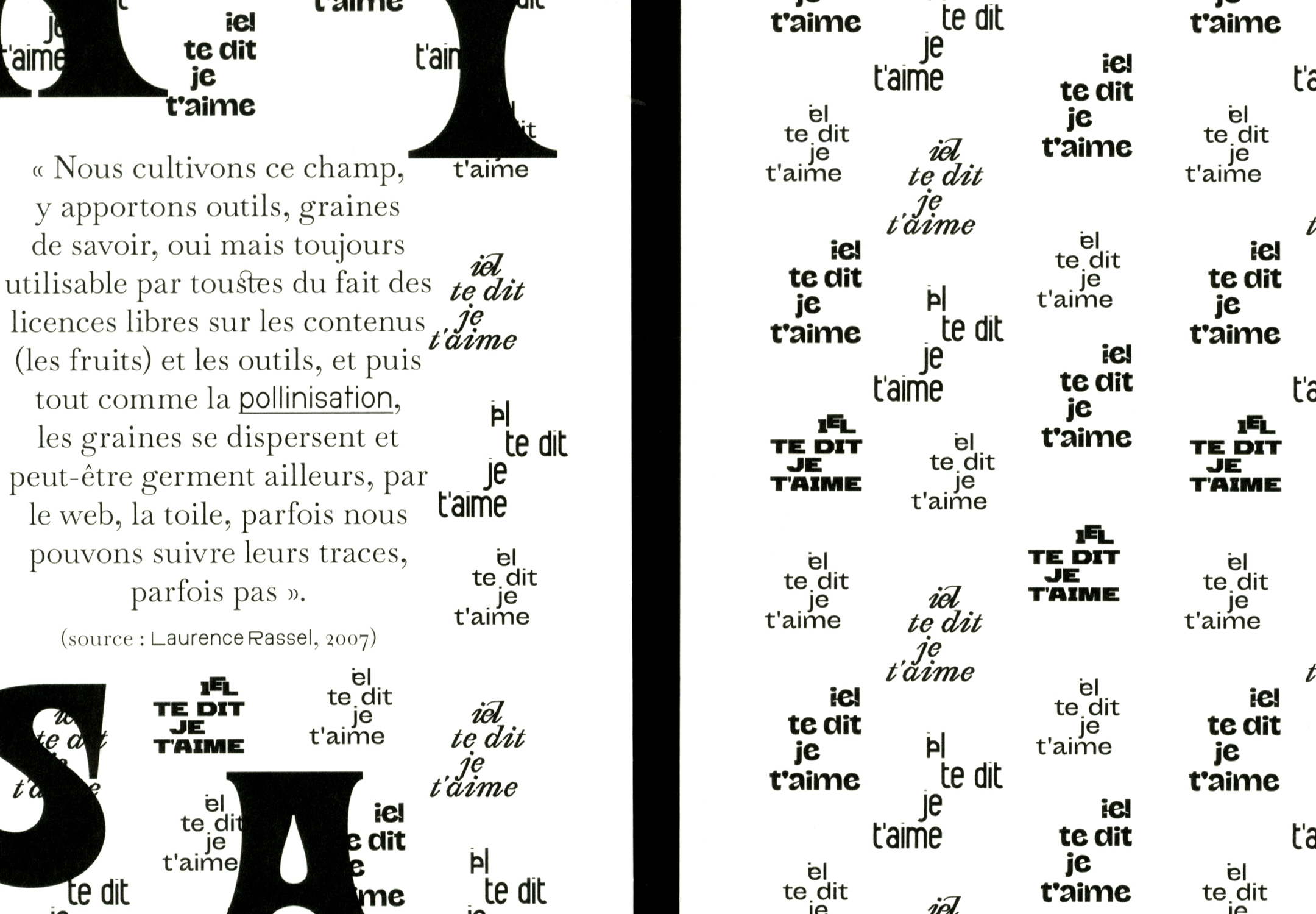

| Neutre glyphique | Expérimentations typographiques avec ligatures (ex : « iel » fusionné), astérisques (forme « paillettes »). |

| Langage épicène | Utilisation de mots non genrés, neutres. |

| Langage neutre inventé | Invention de grammaires nouvelles ou langues entières (ex : “l’academ”, co-créée par Léna & Lise). |

Le Pays de Glossolalie

Glossolalie signifie parler à voix haute une langue ayant l’aspect d’une langue étrangère.

Plateforme de recherche artistique et linguistique fondée par Léna Salabert-Triby, Pays de Glossolalie développe des outils pour traduire et oraliser des textes en langage inclusif et post-binaire. Ce projet articule design, narration et performance.

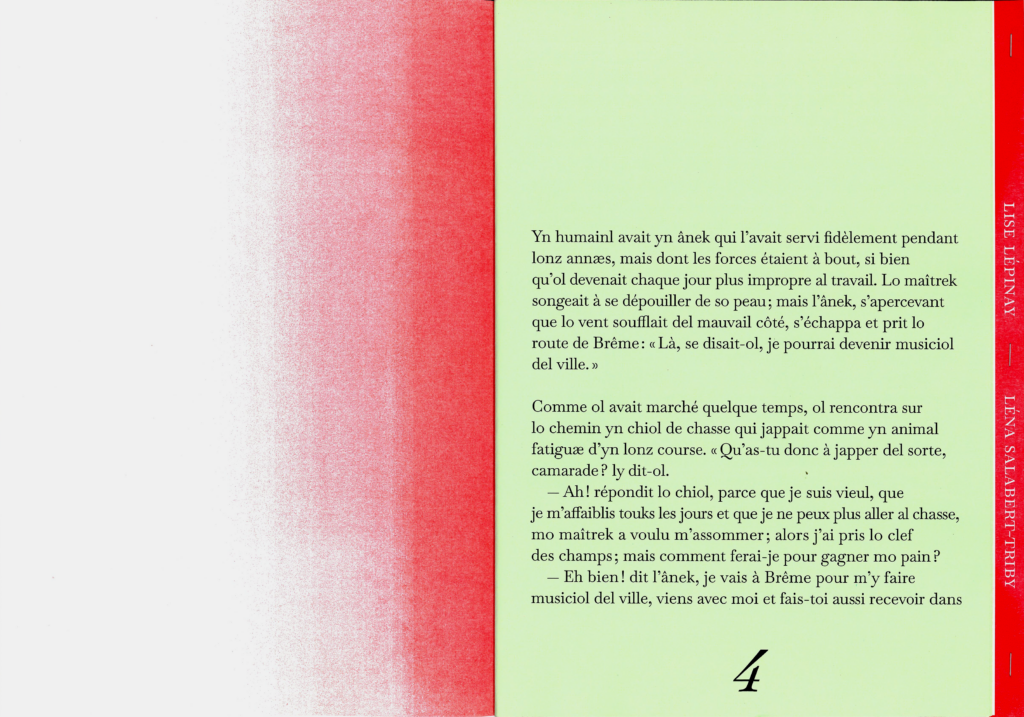

Sous la forme de micro-maison d’éditions, Pays de Glossolalie traduit et édite des collections de contes traditionnels afin de sensibiliser un large public aux formes variées et diverses de ces nouveaux langages. La première collection se compose des neuf titres suivants :

- Jackie et la Haricot Magique

- Les Trois petites Cochonnes

- Les Musiciols del ville de Brême

- Bubul Yugul

- LeXa ChatXte BottéXe

- Les habits neufs du·e la Grand·e-Duc·hesse

- L* Joueu* de flûte de Hamelin

- Micromégasse

- Le Berger et la Ramoneuse

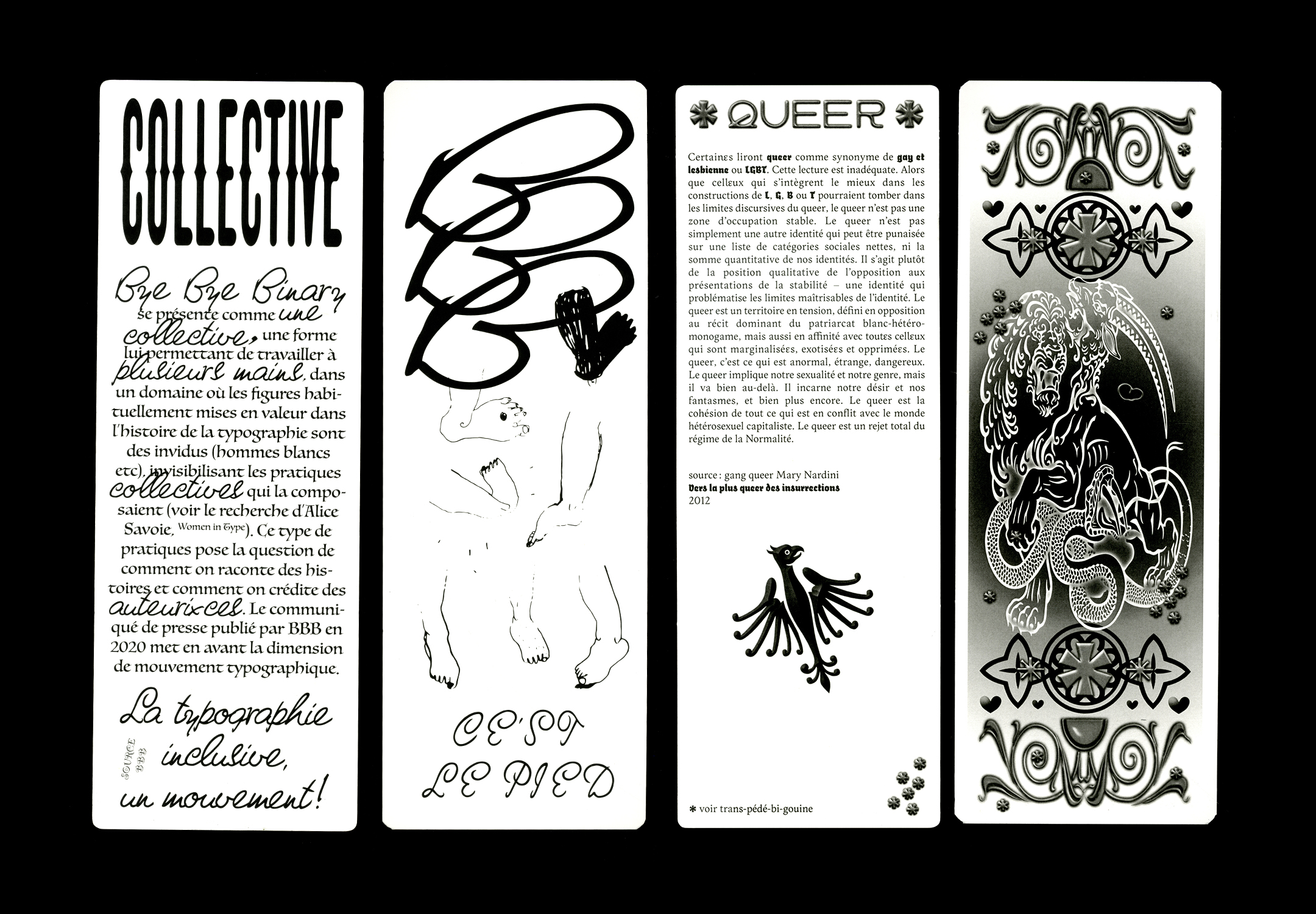

Le collectif Bye Bye Binary

Né dans un cadre pédagogique franco-belge, BBB fédère artistes, typographes, graphistes et militant·es autour d’un objectif : que la typographie soit un outil d’émancipation des genres.

Leur travail inclut :

- La création de polices OpenType avec des ligatures post-binaires (ex. Baskervvol, DTF Sans).

- La mise à disposition libre des fontes (principe d’open access après acceptation des CUTE (Conditions d’Utilisation Typographiques Engageantes), via la typothèque Bye Bye Binary.

- Le développement du Lexiquni, plateforme d’archivage et de création d’un langage typographique non-binaire, évolutif et communautaire.

- Une réflexion collective sur l’écriture comme lieu politique, queer et transformatif.

Bye Bye Binary, Mat* Avogadro, Tristan Bartolini, Eugénie Bidaut, Camille Circlude, Loraine Furter, Jeanne Jacob, Eva·o Jovicic, Enz@ Le Garrec, Roxanne Maillet, Marouchka Payen, Anne-Valérie Zuber, LexiQUNI, Bureau Des Questions Importantes, Nyon, 2021.

(reprographie du document : Eugénie Bidaut)

Freins techniques et politiques identifiés

Problèmes d’intégration numérique :

- Les plateformes comme Google Docs ou Canva ne permettent pas l’import ou l’usage fluide des fontes alternatives.

- L’utilisation des typographies inclusives (astérisques, ligatures… ) reste techniquement difficile à généraliser sans que les destinataires téléchargent les polices.

Pressions institutionnelles :

- La circulaire Blanquer (2021) interdit l’usage de l’écriture inclusive dans certains cadres éducatifs.

- Certaines collectivités territoriales en France conditionnent les subventions à une conformité linguistique (interdiction du point médian, etc), freinant les expérimentations dans les structures culturelles (ce qui n’est pas le cas, par exemple, en Belgique).

Perspectives et recommandations

- S’autoriser à expérimenter : comme l’a souligné Léna, « il n’y a pas de règles », seulement des gestes linguistiques intentionnels, porteurs de sens et de soin. On peut donc expérimenter, « mixer » les différents types d’écritures et d’oralisation et en inventer.

- Former collectivement : intégrer ces formes dans des ateliers, chantiers d’écriture ou temps de formation pour lever les résistances.

- Penser les outils : favoriser des logiciels libres, des plateformes ouvertes, pour que ces écritures puissent exister sans contraintes techniques.

- Ancrer le travail dans l’écosystème solidaire et culturel : faire de la typographie inclusive un levier de transformation culturelle, en lien avec les droits fondamentaux et l’inclusivité des espaces d’expression.

Discussions collectives lors de l’atelier

Quels usages collectifs possibles dans les newsletters, mails, publications ?

- Nécessité d’un compromis entre lisibilité et engagement politique.

- Importance de la cohérence éditoriale : quel message envoie-t-on selon le langage choisi ?

Le langage post-binaire : outil communautaire ou langage à transmettre ?

- L’expérimentation vise à créer des formes pour soi, mais aussi à ouvrir des espaces d’interlocution et de partage, notamment dans le cadre de récits partagés (contes, fiction, brochures).

- La transmission est politique : le langage est un lieu de lutte et de solidarité.

Ressources

- Le site de Léna SALABERT-TRIBY avec de très nombreuses ressources,notamment sur le projet Pays de Glossolalie : https://lenasalaberttriby.com/

- Lexiquni – Gender Fluid : plateforme de la collective BBB offrant des fanzines pédagogiques interactifs (La Station x BBB, QUNILICIOUS…) à télécharger, un lexique des glyphes et signes hybrides, à portée politique et créative, conçu pour déconstruire les catégories binaires

- Podcast France Culture sur la typothèque de Bye-Bye Binary.

- Mini guide de langage inclusif créé par le Club Maed.

- Les podcasts du Club Maed : https://soundcloud.com/user-501652724

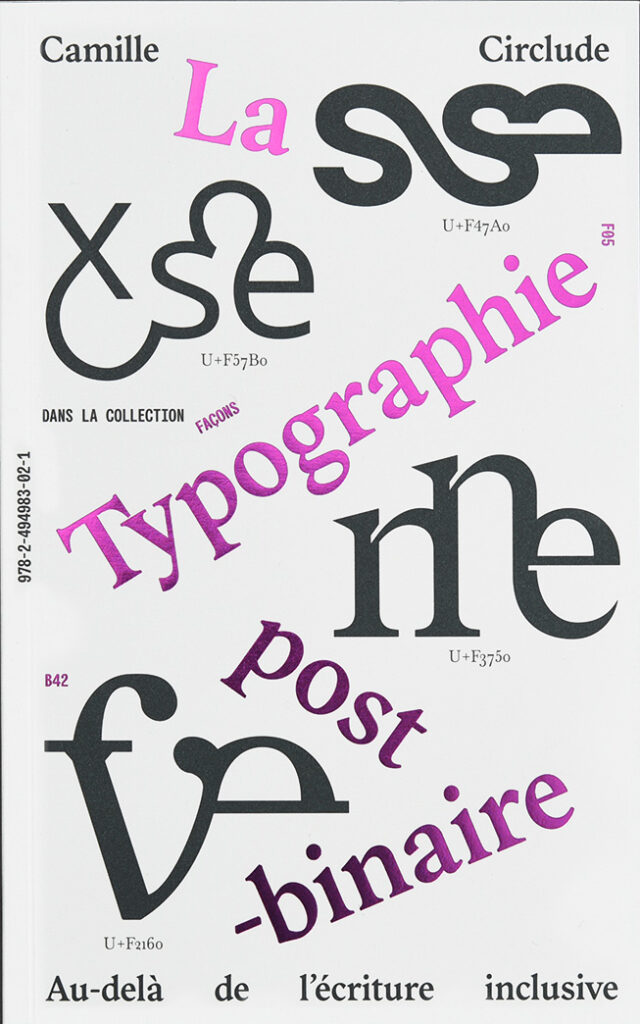

- Podcast avec Camille Circlude, qui a cofondé la collective BBB sur la typographie post-binaire, théorisation du lien entre langage, rôles sociaux et perception du monde. l’impact du langage sur les perceptions qu’on a et des « rôles » qu’on porte : https://gouinementlundi.fr/2024/01/avec-la-langue-1-post-binarisme-politique-avec-camille-circlude/

AU-DELÀ DE L’ÉCRITURE INCLUSIVE

Camille Circlude. Editions B42 2023.

Sur les mêmes sujets…

-

Pour mieux faire solidarité, résister et créer avec les droits culturels !

Les droits culturels sont inscrits depuis 1948 dans les droits humains fondamentaux. Les prendre en compte dans nos pratiques permet un regard renouvelé sur les personnes, leur dignité, leurs modes de vie et sur les relations qui les lient. Ils s’imbriquent aux luttes pour la diversité culturelle, l’intersectionnalité, les mouvements sociaux, la défense du vivant.…

-

Libertés associatives, qu’induit le nouveau cadre légal ?

Deux ateliers successifs se sont penchés sur les dangers qui menacent – voire entravent effectivement – les libertés associatives. Le premier, le 13 mai, plantait le décor, avec un point de situation global, et esquissait des pistes de solution. Le deuxième s’est plus spécifiquement penché sur le contenu et les incidences du Contrat d’engagement républicain…

-

Oralisation du langage inclusif

Conçu et réalisé par Léna Salabert-Triby et Lise Lépinay, Pays de Glossolalie* est un projet éditorial de traduction et d’oralisation de contes traditionnels en langues inclusives et post-binaires. Ce projet participe à la diffusion, la sensibilisation et l’expérimentation de ces nouveaux langages aux formes variées et diverses.

-

Comment prendre soin de nos relations grâce aux droits culturels ?

Les droits culturels propose une ligne éthique pour reconsidérer nos relations entre humains et nos rapports au vivant. Cette ligne peut se lire comme une injonction à la dignité, et plus encore aux dignités réciproques. Nommée à plusieurs reprises dans la Déclaration de Fribourg, la dignité est une notion majeure qui n’est pas si simple…

-

L’art au service de la revendication politique des personnes concernées : l’exemple du parlement de rue pour d’autres politiques migratoires

A partir de l’expérience du Parlement de rue pour d’autres politiques migratoires, dynamique interassociative née fin 2022 dans le cadre de la mobilisation contre la loi Asile et Immigration, cet atelier propose de réfléchir au rôle politique de l’art dans la sensibilisation et la mobilisation pour l’accueil et les droits des personnes exilées.