Le phénomène dépasse largement les frontières hexagonales, au sein de l’Union européenne, sous la pression des gouvernements, la restriction des libertés fondamentales (individuelles et collectives) est de plus en plus prégnante et inquiétante. Atteints dans ses capacités d’expression, d’action et de contestation et questionnements des pouvoirs établis, les acteurs de la société civile (associations, ONG, corps constitués, journalistes, etc.) font actuellement un effort sans précédent pour résister à ce processus de limitation à l’espace public, celui même qui permet la délibération et donc l’oxygène démocratique.

Après un atelier autour des libertés dans l’espace public et un autre sur l’espace numérique, lors desquels nous avons souhaité partager et explorer un certain nombre d’expériences et d’alternatives, nous avons ici chercher à dresser ici un panorama des initiatives prises actuellement pour résister et dessinerons ainsi collectivement les contours de plans d’action nous permettant d’agir et « d’inverser la vapeur ».

Intervenant·es

- Laurence Blisson, secrétaire générale du Syndicat de la magistrature

- Luce Pane, maire de Sotteville-Lès-Rouen

- Anne Le Goff, directrice de l’Atelier 231 – CNAREP (Sotteville-lès-Rouen)

- Valérie de Saint-Do, membre de l’Observatoire de la liberté de création

- Jean-Claude Boual, président du Collectif des Associations Citoyennes

Synthèse

Les lois sécuritaires et les lieux culturels : quelle articulation ?

L’espace public est de plus en plus soumis à des lois sécuritaires qui viennent toucher le champ culturel, et plus particulièrement les arts de rue, par l’application obligatoire de certains dispositifs. Ces derniers imposent des budgets importants, pour l’organisation de festivals par exemple. L’Atelier 231, qui coréalise le festival VivaCité avec la ville de Sotteville-lès-Rouen, s’organise pour résister à des mesures trop sécuritaires qui risqueraient de dénaturer le festival en enfermant les programmes artistiques et en sortant d’une forte médiation avec les habitants. Les équipes veillent ainsi à ce que les budgets liés à la sécurité n’empiètent pas sur les budgets artistiques, d’organisation, de convivialité et d’accueil du public. Luce Pane, maire de Sotteville-lès-Rouen, pense la politique de la ville comme un moyen de permettre aux artistes de s’exprimer et d’inventer des passerelles, matérielles ou immatérielles, pour permettre à tous les publics d’accéder à ces expressions artistiques. L’élue a toujours pris au sérieux l’enjeu de la sécurité, et cela même avant les attentats de 2015 : la démocratie repose sur une organisation et la sécurité contribue au bien-être de chaque citoyen·ne. L’espace public doit pouvoir être occupé et habité par tout·te·s et la sécurité et la propreté de cet espace sont essentielles au sentiment de liberté de chacun·e. L’équipe municipale travaille ces dispositifs avec la police municipale et la police nationale sous le pilotage de la préfecture. Mettre en œuvre la culture du compromis semble impératif pour entrer dans un dialogue constructif. Les lieux artistiques doivent continuer à être des espaces de liberté, de partage et de création, tout en étant des espaces sécurisés.

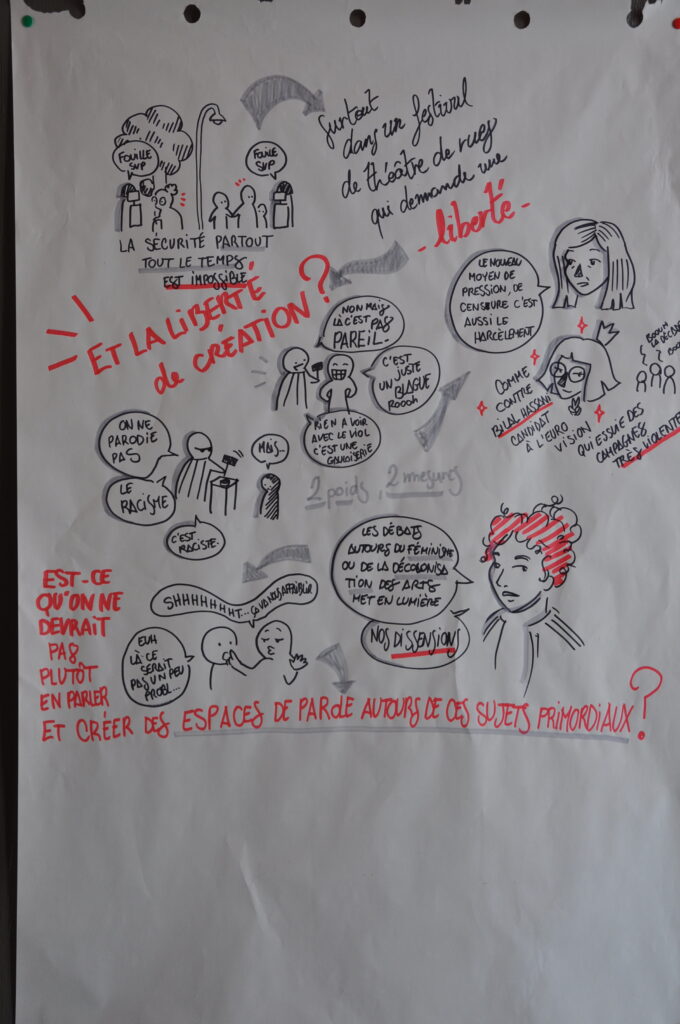

La censure artistique : une restriction de nos libertés ?

Alors que les censures ou les restrictions imposées aux œuvres et aux artistes se multiplient, l’Observatoire de la liberté de création, créé en 2002 par la Ligue des droits de l’Homme, intervient sur les questions et défend la liberté de création au nom de la démocratie . En effet, le ministère de l’intérieur peut légalement demander l’interdiction d’une œuvre sous certains prétextes tels que la lutte contre le terrorisme ou la protection de la jeunesse. Dans le champ cinématographique, la norme « interdiction aux moins de 18 ans » s’est ainsi étendue ces dernières années et caractérise, selon Valérie de Saint-Do, des tentatives efficaces de censure des films.

Outre la censure légale, il existe une censure économique à travers les phénomènes de concentration, les marchés ou encore la baisse de crédits publics qui affectent la création artistique et la circulation des œuvres. Les arts de la rue sont soumis à ces censures : il arrive que le soutien financier d’une collectivité soit conditionné à la réalisation d’un spectacle dans un lieu fermé plutôt que dans l’espace public.

Enfin, on remarque une censure de plus en plus sévère par la société civile elle-même et qui tend à prendre la tournure du harcèlement, du vandalisme et de la manifestation. Les artistes sont des cibles privilégiées sur les réseaux sociaux. La demande de censure est parfois relative au comportement délictueux d’un artiste et se fait au nom de combats nobles tels que le féminisme ou la lutte contre le racisme. Cela invite au dialogue et l’Observatoire assume avoir bougé ses lignes. Le débat et le droit à la critique sont fondamentaux pour avancer.

Mettre au travail le secteur associatif pour démocratiser des espaces de paroles et de contradiction

Les débats autour de la censure peuvent déchirer des acteur·rice·s supposé·e·s défendre les mêmes valeurs et avoir les mêmes combats. Il est urgent que le secteur professionnel associatif se mobilise pour aborder ses propres endroits de contradictions puisqu’il se fragilise dans la dissimulation de ces désaccords. Promouvoir la culture du dialogue est essentiel afin de sortir de la segmentation des luttes qui fragilise les milieux militants et associatifs.

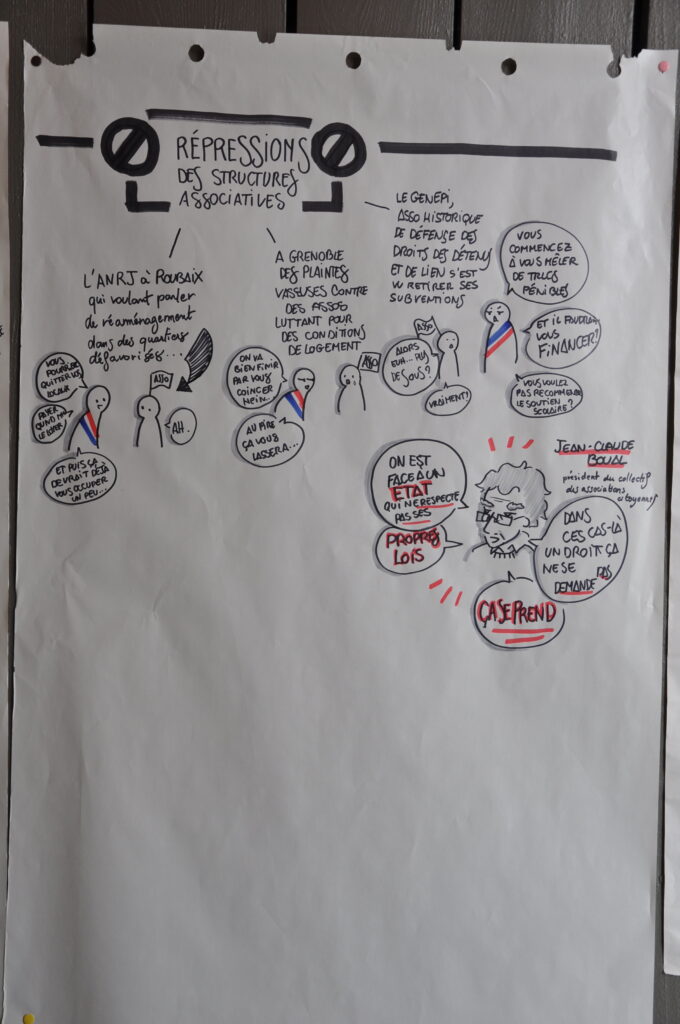

La « répression » associative : s’organiser pour lutter

L’institut Alinsky qui vise à redonner du pouvoir au peuple et aux plus défavorisés d’agir. Les associations et le personnel associatif subissent des attaques, que le think tank qualifie de « répression » (au sens large – coupe de subventions, impossibilité d’accéder à des locaux, disqualification des militants, intimidation par les pouvoirs publics, amendes, procès, etc.). Pour protéger les mobilisations citoyennes, l’institut a publié le rapport « Une citoyenneté réprimée » qui présente 100 cas de restrictions associatives et 12 pistes pour protéger les libertés. Pour Jean-Claude Boual, président du Collectif des Associations Citoyennes, la répression associative est la réaction automatique du pouvoir économique ou politique quand l’action d’un collectif citoyen le dérange. La sortie de cette situation peut prendre différentes formes : recourir à la justice – dans la mesure où ces libertés entravées sont constitutionnelles –, maintenir un événement en dépit des difficultés, constituer un front associatif, etc. C’est à nous, citoyen·ne.s, de faire en sorte que cette contestation des pouvoirs économiques et politiques ne puisse aboutir à ses fins liberticides. Le projet Civitates, regroupant des fondations européennes, vise à œuvrer à l’échelle nationale dans une dizaine de pays européens pour l’émancipation citoyenne dans l’espace démocratique. L’objectif est de créer un système de soutien mutuel pour les structures victimes de la restriction de leurs libertés.

Facilitation graphique : Anna-Célestine Barthélemy

Ressources

- Lire le Manifeste de l’Observatoire de la liberté de création (2003)

- Lire le rapport Une citoyenneté réprimée par l’Institut Alinsky

- Découvrir Civitates, une initiative philanthropique pour la démocratie et la solidarité en Europe

Sur les mêmes sujets

-

Pour mieux faire solidarité, résister et créer avec les droits culturels !

Les droits culturels sont inscrits depuis 1948 dans les droits humains fondamentaux. Les prendre en compte dans nos pratiques permet un regard renouvelé sur les personnes, leur dignité, leurs modes de vie et sur les relations qui les lient. Ils s’imbriquent aux luttes pour la diversité culturelle, l’intersectionnalité, les mouvements sociaux, la défense du vivant.…

-

Libertés associatives, qu’induit le nouveau cadre légal ?

Deux ateliers successifs se sont penchés sur les dangers qui menacent – voire entravent effectivement – les libertés associatives. Le premier, le 13 mai, plantait le décor, avec un point de situation global, et esquissait des pistes de solution. Le deuxième s’est plus spécifiquement penché sur le contenu et les incidences du Contrat d’engagement républicain…

-

Oralisation du langage inclusif

Conçu et réalisé par Léna Salabert-Triby et Lise Lépinay, Pays de Glossolalie* est un projet éditorial de traduction et d’oralisation de contes traditionnels en langues inclusives et post-binaires. Ce projet participe à la diffusion, la sensibilisation et l’expérimentation de ces nouveaux langages aux formes variées et diverses.

-

Comment prendre soin de nos relations grâce aux droits culturels ?

Les droits culturels propose une ligne éthique pour reconsidérer nos relations entre humains et nos rapports au vivant. Cette ligne peut se lire comme une injonction à la dignité, et plus encore aux dignités réciproques. Nommée à plusieurs reprises dans la Déclaration de Fribourg, la dignité est une notion majeure qui n’est pas si simple…

-

L’art au service de la revendication politique des personnes concernées : l’exemple du parlement de rue pour d’autres politiques migratoires

A partir de l’expérience du Parlement de rue pour d’autres politiques migratoires, dynamique interassociative née fin 2022 dans le cadre de la mobilisation contre la loi Asile et Immigration, cet atelier propose de réfléchir au rôle politique de l’art dans la sensibilisation et la mobilisation pour l’accueil et les droits des personnes exilées.