La coconstruction des politiques publiques est devenue le leitmotiv de nombreux débats, notamment en matière de politiques culturelles. Mais que recouvre exactement ce mot ? Quelles sont les tensions et problématiques suscitées par ce mode d’action politique encore expérimental ? Ces questions étaient au cœur d’une table ronde consacrée à ce thème lors de la dernière édition de POP MIND organisée à Rennes du 13 au 15 mai 2024.

A écouter également depuis vos plateformes de podcasts préférées ! Tous les liens (Aple Podcasts, Deezer, Spotify…) ici : https://smartlink.ausha.co/pop-mind/la-coconstruction-des-politiques-publiques-agir-ensemble-pour-l-interet-general

Animation

- Alice-Anne JEANDEL, Responsable de l’animation des communautés professionnelles à l’Observatoire des Politiques Culturelles (OPC)

- Luc DE LARMINAT, co-Directeur de l’association Opale, centre de ressources Culture & ESS

Intervenant·es

- Rozenn ANDRO, Adjointe à la Maire de Rennes, Déléguée à la vie associative – Ville de Rennes

- Guillaume ROBIC, 2ème Vice-Président Développement associatif, culturel et communication / Maire de Rostrenen – Communauté de Communes du Kreiz-Breizh (22)

- Laurent FRAISSE, Socio-économiste, membre associé au Laboratoire Interdisciplinaire de Sociologie Économique (LISE).

SOMMAIRE DU DOCUMENT (cliquer pour dérouler)

- Ce qu’est la coconstruction, ce qu’elle n’est pas

- Un nuage de mots en « co »

- Le Kreiz Breizh : la coconstruction comme nécessité bienvenue

- Une récolte du sensible

- Rennes : le choix de la coresponsabilité autour de chartes d’engagement

- Les freins et limites à la coconstruction

Sous-titrées « Culture et solidarité : l’urgence d’agir en commun ! », les rencontres POP MIND visent à rassembler les énergies du monde culturel, de l’éducation populaire, de l’ESS, du secteur associatif et de la solidarité internationale en proposant des temps de réflexion prospective et participatifs.

Parmi les nombreuses activités de l’édition 2024 : une table ronde et un atelier sur la coconstruction animés par Luc de Larminat (codirecteur de l’association Opale, membre du Mouvement pour l’Economie Solidaire) et Alice-Anne Jeandel (responsable de l’animation des communautés professionnelles à l’Observatoire des politiques culturelles), avec la participation du socio-économiste Laurent Fraisse pour le volet théorique, ainsi que de Guillaume Robic, élu à la communauté de communes Kreiz Breizh et maire de Rostrenen, et Rozenn Andro, élue à la vie associative de Rennes, pour la mise en œuvre pratique des démarches.

L’objectif était d’aller au-delà de la théorie et des mots en donnant des exemples concrets, en l’occurrence locaux, à Rennes et dans les Côtes-d’Armor.

Ce qu’est la coconstruction, ce qu’elle n’est pas

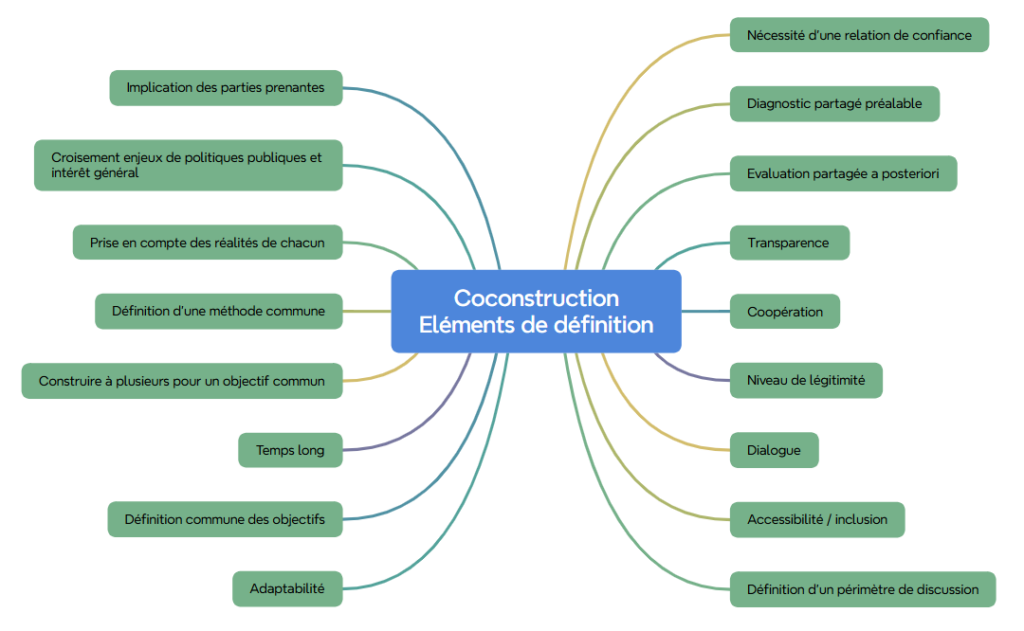

Qu’est-ce que la coconstruction ? Invité·es à répondre à cette question, les participant·es de la table ronde ont évoqué plusieurs éléments : coopération, dialogue et temps long, diagnostic partagé, inclusion, relation de confiance, méthode commune, croisements des enjeux de politique publique et d’intérêt général, reconnaissance des expertises citoyennes… Autant de mots que l’on retrouve dans les recherches-actions menées actuellement par des acteurs de l’ESS et du monde associatif, telle ESCAPE , conduite entre autres avec l’UFISC, le Collectif des associations citoyennes et le Mouvement pour l’Économie Solidaire, note Laurent Fraisse.

ESCAPE – pour Économie Solidaire, Co-construction, Action Publique Émergente– est un projet qui prolonge une étude dont il a rédigé le rapport « La coconstruction de l’action publique : définition, enjeux, discours et pratiques. ».

Il y propose une définition de la coconstruction : « Un processus institué de participation ouverte et organisée d’une pluralité d’acteurs à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation de l’action publique. » L’idée est que les associations et les citoyen·es – et pas seulement les élu·es et les fonctionnaires – puissent participer à l’élaboration du bien commun, de l’intérêt général.

Un horizon souhaité, ponctué d’un certain nombre d’expériences, toutefois minoritaires, souligne Laurent Fraisse, qui complète cette définition en précisant ce que la coconstruction n’est pas :

- Elle s’oppose au décisionnisme lorsque les pouvoirs publics ne prennent pas, ou peu en compte, la société civile organisée, comme dans le système présidentiel à la française.

- Elle diffère aussi du technocratisme quand les décisions sont prises par l’administration avec l’aide de cabinets de conseil.

- Elle ne se confond pas avec des interactions informelles entre acteurs de la société civile, élus ou techniciens : c’est un processus public où les participants se posent en garants de l’intérêt général « et non une démarche de lobbying ! » insiste Laurent Fraisse.

- « Et, conclut-il, elle se distingue aussi de l’action publique prétendue nouvelle, qui use de la commande publique comme mode de relations avec des acteurs davantage considérés comme des prestataires que comme des partenaires. »

Un nuage de mots en « co »

Laurent Fraisse expose aussi les nuances qui existent entre « les mots en co », si récurrents.

« La coconstruction, explique-t-il, se différencie de la consultation. Il existe beaucoup d’instances consultatives qui se basent sur le recueil d’avis d’habitants et de citoyens, dont les pouvoirs publics tiennent plus ou moins compte. La coconstruction, elle, demande que les acteurs soient comptables et copilotes des actions, jusqu’à l’élaboration d’une feuille de route. Quant à la coopération, elle concerne plutôt des projets, alors que la coconstruction s’attelle à l’action publique. »

En revanche, ajoute-t-il, la coopération entre acteurs favorise la coconstruction : on le voit par exemple avec les SOLIMA . En retour, le processus génère l’apparition d’un interlocuteur collectif qui produit de l’interconnaissance.

Jusqu’où peut aller la coconstruction des politiques publiques ? Laurent Fraisse pointe deux limites : elle n’est pas synonyme de codécision, ni de cogestion de l’argent public. « C’est ce qui est intéressant, conclut-il. Il existe un écart entre ce qui a été coconstruit, et ce qui va être voté par une instance représentative d’élus. Si la coconstruction a été bien menée, l’écart est faible. Le dernier aspect, c’est la cogestion, qui fait partie de l’imaginaire possible entre pouvoirs publics et associations de l’éducation populaire, où l’on discute vraiment des conditions matérielles de l’activité associative. Mais aborder la question budgétaire demeure difficile, car celle-ci reste une prérogative des pouvoirs publics. »

Le Kreiz Breizh : la coconstruction comme nécessité bienvenue

Guillaume Robic qualifie le Kreiz Breizh de « Petit Poucet » des démarches de coconstruction : le territoire a usé de tous les termes précédemment cités – consultation populaire, coopération… – pour travailler à son développement depuis une trentaine d’années.

Le contexte s’y prête. Le Kreiz Breizh (« centre Bretagne ») est une communauté de communes des Côtes-d’Armor, seul territoire breton qualifié d’hyper-rural, à équidistance des grands pôles urbains et assez sous-doté. Il compte 23 communes, 18 710 habitants, soit une densité de 26 habitants au kilomètre carré, sachant qu’il bénéficie d’une trajectoire démographique plutôt positive. « C’est une communauté de communes au mode de développement original et forcément décentralisé, parce qu’il n’y a pas de ville-centre : on n’a pas le choix, précise Guillaume Robic. Les politiques publiques s’y sont développées grâce à l’implication populaire. La coconstruction se fait avec une communauté citoyenne très investie, et un tissu associatif très dense et vivant. »

Le Kreiz Breizh s’est doté de la compétence culturelle et sa politique reflète cette dimension de coconstruction. La mise en œuvre n’est jamais portée exclusivement par la communauté de communes et ne se déploie pas au travers d’équipements culturels communautaires, mais par l’accompagnement des acteurs associatifs. Un pacte de développement culturel a été élaboré autour de plusieurs enjeux prioritaires : EAC, droits culturels, soutien à la coopération et à la mutualisation des associations, appui à l’ingénierie communautaire.

Quels résultats pour l’intérêt général ? Guillaume Robic donne l’exemple de l’école de musique, restée associative, qui a débuté avec cinq usagèr·es et compte aujourd’hui 650 adhérent·es, soit un pourcentage de la population supérieur à celui d’un conservatoire urbain. « Cette politique, ajoute-t-il, évite deux écueils : celui du centralisme et celui de la récupération des initiatives associatives par les collectivités en régie ou en direct. »

Une récolte du sensible

Dans le cadre du pacte de développement culturel du territoire, impulsé par l’État, le Département et la Région (sur des territoires majoritairement ruraux), la communauté de communes a lancé une consultation intitulée « Les portraits du Kreiz Breizh », afin de nourrir les politiques publiques, associatives et culturelles dans les cinq à dix ans à venir.

« Nous nous sommes efforcés d’aller vers la population, dans ce que l’on préfère nommer “grande récolte” plutôt qu’“enquête” ou “consultation”, explique Guillaume Robic. Il s’agit de s’ouvrir plus largement à la vie quotidienne des gens. Nous ne leur demandons pas “que pourrait-on faire mieux et autrement ?”, mais “dites-nous ce qui vous préoccupe quand vous vous levez le matin et on essaiera de construire ensemble les réponses”. » Le prisme n’est pas celui des pratiques artistiques, mais de la vie intime et des liens au territoire. Cette démarche est inspirée du référentiel des droits culturels, tels qu’ils sont énoncés dans la Déclaration de Fribourg.

Les modes d’enquête et de prise de contact se distinguent aussi fortement des classiques « diagnostics territoriaux » : pas de questionnaire, mais d’autres façons d’entrer en relation, notamment celles proposées par la compagnie OpUS qui a imaginé des dispositifs pour faire parler les gens, dont un bar itinérant. Le collectage a également été pensé de pair-à-pair : la communauté de communes a outillé les habitant·es, par exemple avec un jeu de cartes proposant des questions ouvertes, pour les laisser aller à la rencontre les uns des autres.

In fine, cette enquête permet de dresser une carte sensible qui, précise Guillaume Robic, a révélé de vraies fractures territoriales à l’échelle d’une communauté très rurale et pose une série de questionnements auxquels les politiques publiques doivent désormais s’attacher à répondre dans les années à venir.

Rennes : le choix de la coresponsabilité autour de chartes d’engagement

La Ville de Rennes est héritière d’une longue tradition associative. Avant même l’arrivée d’Edmond Hervé à la tête de la municipalité, les équipements de quartier étaient en gestion associative, explique Rozenn Andro, adjointe déléguée à la vie associative à Rennes, en préambule de son intervention sur les deux chartes d’engagements réciproques et de cohésion sociale qui régissent les relations entre Ville et associations. « Rennes est fortement imprégnée de cette philosophie politique sur l’action associative et l’action politique en direction des habitants, commente-t-elle. Elle ne compte pas moins de 7 000 associations. »

En 2020, c’est ce monde associatif rennais qui s’est adressé à la municipalité pour lui demander de réécrire la charte des engagements réciproques en place depuis 2006 et qui régit l’aide aux associations, en raison de nouveaux défis : la transition écologique, la crise démocratique et la volonté de passer du mythe d’une société égalitaire à l’égalité réelle.

165 associations ont participé aux ateliers menés pour la réécriture de cette charte.

Parallèlement, la Ville a mis en place des chantiers dans les douze quartiers rennais en vue d’élaborer des « chartes de la cohésion sociale », basées sur les besoins sociaux et éducatifs de chacun d’entre eux, à partir des portraits de quartier réalisés avec les associations gestionnaires d’équipements de proximité.

Construites autour de 132 engagements et sept grands principes – dont celui du respect de la liberté d’expression et des libertés associatives – les chartes de la cohésion sociale se traduisent par des plans d’action que les associations mettent en place dans les douze quartiers. Deux d’entre eux expérimentent même la cogestion, en disposant d’enveloppes mutualisées.

« L’idée est que les chartes soient vivantes et en interpellation permanente, souligne Rozenn Andro, il s’agit pour la Ville d’un enjeu démocratique : défendre l’accès de tous à la parole publique et avoir la conviction que les associations sont la première porte d’entrée vers l’intérêt général. »

Les freins et limites à la coconstruction

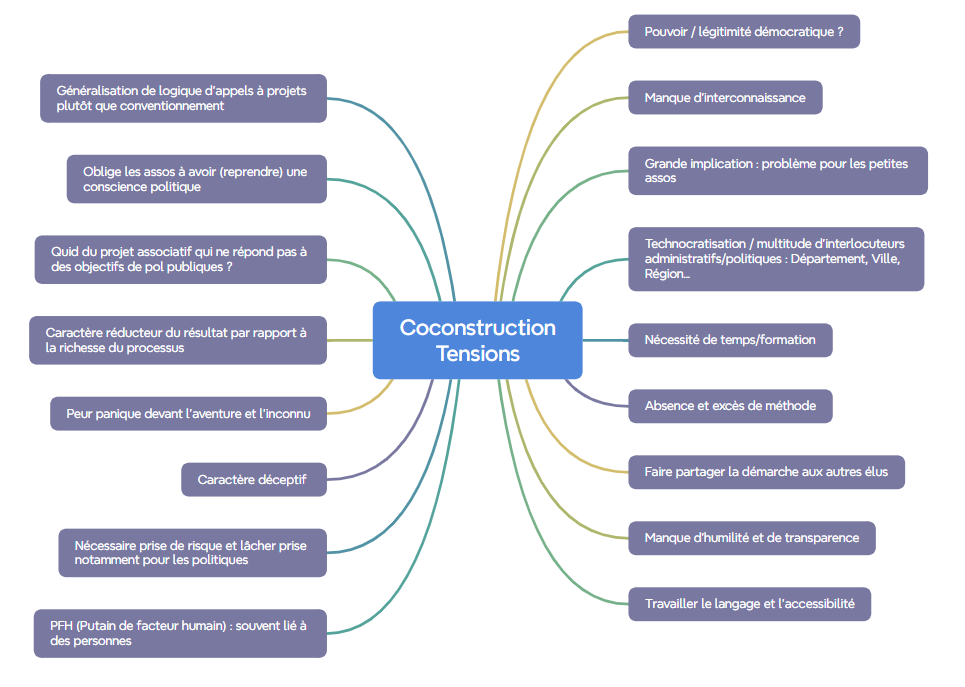

Les différents exposés ont suscité nombre d’interrogations chez les participant·es.

La première est liée au bon vouloir des élu·es quant au partage de la conception, voire de la décision. Pourtant, répond en substance Rozenn Andro, « un homme ou une femme politique ne peut plus aujourd’hui se placer dans la position du sachant. On voit ce qu’on a à perdre en refusant la coconstruction, qui est un impératif démocratique, une résistance à des forces hostiles basées sur la concentration des pouvoirs. ».

Guillaume Robic met en lumière une dimension fondamentale dans ces démarches auxquelles les habitant·es sont très réceptifs : celle de l’humilité face à des objectifs difficiles. Laisser les clefs, c’est aussi ne pas s’engager au-delà de ce qu’on est capable de faire.

« Le dessaisissement des collectivités par rapport aux compétences qu’elles ont prises est indispensable si on ne veut pas “aller dans le mur” démocratique, ajoute-t-il. Sur notre territoire, avant de s’interroger sur ce qu’on pourrait mettre en place comme politiques publiques, on se demande déjà qui fait quelque chose. Ça ne s’applique pas qu’à la culture : l’abattoir est géré par une association de paysannes et paysans. On ne considère pas les associations comme destinataires de nos volontés et de nos enjeux, nous sommes en dialogue avec elles pour savoir où l’on va. » D’où le choix, au niveau local, de privilégier le conventionnement au long cours plutôt que l’appel à projets, procédure actuellement prisée des collectivités mais fortement critiquée par le secteur associatif.

Plusieurs participant·es s’interrogent sur la capacité des associations à s’engager dans ces démarches de coconstruction, pour ce qui est des moyens matériels et humains : « N’y a-t-il pas le risque de marginaliser les plus petites et sous-dotées d’entre elles ? » « Là, répond Rozenn Andro, c’est précisément la coopération et l’interconnaissance qui leur permet de se faire reconnaître. » La Ville de Rennes a déconcentré sa Direction de la vie associative, jeunesse et égalité dans les quartiers pour être justement en contact direct avec les structures de la société civile qui y travaillent.

En conclusion, Laurent Fraisse rappelle quelques principes, dont la liberté pour une association de ne pas participer à une démarche de ce type. Même si la coconstruction ne saurait se réduire à « une politique de chartes », celles-ci instaurent un cadre de confiance à l’opposé de la défiance suscitée par l’obligation de signer le Contrat d’engagement républicain vivement critiqué par le mouvement associatif.

Il constate enfin que toute démarche de coconstruction pose la question de « qui coconstruit ? » : « Le risque étant, pour les acteurs institutionnels, de n’être représentés que par les têtes de réseau, ce qui conforterait un certain élitisme. » L’exemple des SOLIMA montre à l’inverse que la coopération permet l’expression d’une multiplicité de voix.

Enfin, il souligne le risque que les politiques de coconstruction ne se cantonnent qu’à des secteurs plutôt émergents ou faiblement dotés qui disposent de peu de cadres de référence.

L’enjeu est de savoir si ces démarches peuvent aussi irriguer l’ensemble des politiques publiques et faire bouger les lignes des secteurs de droit commun très réglementés.

Cette synthèse a été rédigée par Valérie de Saint-Do et publiée sur le site de l’OPC – Observatoire des Politiques Culturelles, partenaire de POP MIND x Festisol 2024.

Ressources

Autour de la notion de coconstruction

- Laurent Fraisse « Rapport sur la coconstruction de l’action publique », 2018

- Carte mentale du rapport de Laurent Fraisse

- Repères du RTES – réseau des collectivités pour l’ESS – sur la coconstruction : https://www.rtes.fr/system/files/inline-files/Reperes_Coconstruction_2019_2.pdf

► Récits d’initiatives – Rennes et la Communauté de communes du Kreiz Breizh

- Diaporama de Guillume Robic sur la démarche de concertation en Kreiz Breizh.

- Le Pacte de développement culturel de territoire 2022-2025 de la Communauté de Communes de Kreiz Breizh.

- Portraits du Kreiz Breizh – Des conversations et des rencontres pour raconter nos vies (dépliant de présentation de la démarche).

- Ville et associations – Charte des engagements réciproques, ville de Rennes.

- Les 12 chartes territoriales de la cohésion sociale sont accessibles.

► SOLIMA : Schémas d’orientation et de développement des musiques actuelles

Il s’agit d’une démarche de concertation et coconstruction entre acteurs, collectivités territoriales et État pour développer les politiques actuelles à l’échelle de territoires régionaux, départementaux ou d’une agglomération. Cette méthode, initiée dès 2004 par la FEDELIMA, a été reprise par d’autres disciplines artistiques : il existe par exemple les SODAVI pour les arts visuels et les SODAREP pour les arts de la rue et de l’espace public.

- La page dédiée au SOLIMA sur le site du ministère de la Culture : https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/musique/Pour-les-professionnels/Schema-d-orientation-et-de-developpement-des-musiques-actuelles-SOLIMA

- et celle des SODAVI (arts visuels) : https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/arts-plastiques/Les-Arts-plastiques-en-France/Schemas-d-orientation-pour-les-arts-visuels-SODAVI

- Vademecum SOLIMA, 2021

- Article sur les SOLIMA, de Laurent Fraisse

► Outils

Atelier de codéveloppement : méthodologie, proposée par l’OPC dans le cadre de l’atelier « Coconstruction » proposé le matin, en amont de la table ronde.

Sur les mêmes sujets

-

Plénière d’ouverture POP MIND x Festisol 2024

« Ouvrir les yeux, lever les poings, se serrer les coudes » : C’était le leitmotiv de ce POP MIND x Festisol 2024, réuni les 13, 14 et 15 mai à Rennes. C’est aussi le titre d’une tribune parue auparavant dans Politis qui soulignait : « l’effondrement du vivant, l’explosion des injustices, le creusement des…

-

Plénière conclusive POP MIND x Festisol 2024

Comment conclure et prolonger une édition foisonnante de POP MIND qui a vu plus de 400 inscrit·es, 44 temps de rencontre et d’ateliers, ainsi que des temps festifs et artistiques dans cinq lieux partenaires ? Avec le mot d’ordre « Ouvrir les yeux, lever les poings, serrer les coudes », POP MIND 2024 a opposé…

-

Coconstruire les politiques publiques : pourquoi et comment ?

La coconstruction des politiques publiques est devenue le leitmotiv de nombreux débats, notamment en matière de politiques culturelles. Mais que recouvre exactement ce mot ? Quelles sont les tensions et problématiques suscitées par ce mode d’action politique encore expérimental ? Ces questions étaient au cœur d’une table ronde consacrée à ce thème lors de la…

-

Culture et ruralité : après le printemps, voilà l’été ?

En quinze ans de labourages et pâturages aux quatre coins du pays, l’équipe de l’UFISC a rencontré et recensé une myriade de projets… Cette exploration du terrain a conduit à des constats déclinés en introduction de cette table ronde par Grégoire Pateau et Alban Cogrel, avant que les invité⸱es, praticien⸱nes de terrain puis élu⸱es, ne…

-

Où en sommes-nous des politiques culturelles ? Quels défis à relever ensemble ?

Un atelier pour partager les lectures des politiques culturelles en 2024 et 2025. Alors que la culture porte un enjeu de société crucial et qu’elle est confrontée aux défis des transitions (coopératives, participatives, écologiques, numériques etc.), comment favoriser des politiques publiques ambitieuses ? Dans un contexte de coupes budgétaires annoncées par le gouvernement pour 2024…